事業承継の準備期間は5~10年 | 最適な時期・タイミングと方法-企業成長支援- GDG

MAGAZINEマガジン

目次

事業承継は「いつか」ではなく「今」考えるべき重要課題

経営者の高齢化と事業承継の現状

日本の中小企業経営者の高齢化は深刻な問題であり、事業承継の遅れが顕著な傾向にあります。帝国データバンクの2024年調査によると、社長の平均年齢は60歳と過去最高を更新し、統計が遡れる1990年以降、34年連続で上昇を続けています。社長交代率は3%台で低迷しており、このままでは経営者の高齢化に歯止めがかからない状況が示されています。東京商工リサーチの2024年調査でも、社長の平均年齢は63歳と過去最高を記録し、70代以上の社長の割合は34%に達していることが報告されており、事業承継の遅れが進行している実態を裏付けています。

この状況下で、日本政策金融公庫の2023年調査は、中小企業で後継者が決定しているのがわずか10.5%に過ぎず、57.4%が廃業を予定しているという衝撃的なデータを示しています。このデータは、適切な後継者がいない、あるいは育成が進んでいないことが、多くの企業にとって喫緊の課題であることを浮き彫りにしています。

経営者の高齢化と後継者不在が進行する中で、本来継続可能であったはずの事業が失われる廃業が増加している実態が指摘されています。日本政策金融公庫の調査では、廃業を予定している企業の約30%が、自身の事業に将来性があると認識しているにも関わらず、廃業を選択しています。

事業承継は、単なる経営者の引退準備として捉えるのではなく、事業の価値を次世代に繋ぎ、さらなる発展を促すための重要な経営戦略として位置づける必要があります。そのためには、後継者が見つからない場合でもM&Aといった多様な承継方法を視野に入れ、企業の持続可能性を確保するための具体的な行動を早期に開始することには一考の価値があると言えます。

「事業承継の相談先」を整理したい場合は、相談先のまとめをご参照ください。

事業承継の相談先:状況別の選び方(公的機関・士業・金融機関・M&Aなど)

円滑に事業承継を進める第一歩は?

事業承継は、経営者にとって長年築き上げてきた会社を次世代に引き継ぐ大仕事であり、会社の未来を左右する大きな決断になります。本記事は、事業承継を意識し始めたばかりで、何から手をつければ良いか分からない経営者の皆さまへ、具体的なステップと必要な情報を網羅的に提供することで、円滑な承継への第一歩の支援を目指します。

企業規模によっても変わる、経営者の年齢と引退時期

中小企業の経営者の平均年齢と引退年齢

統計データから見る実態

中小企業の経営者の平均引退年齢は、一般的に67歳から70歳とされています。これは30年前の平均61歳から62歳と比較して、6歳以上も上昇していることを示しています。この年齢上昇の背景には、後継者不足が大きな要因として挙げられます。

事業承継の遅れが、最終的に高齢での廃業に直結している可能性も指摘されています。東京商工リサーチの2024年調査によると、休廃業・解散した企業の社長平均年齢は72.6歳であり、事業運営中の企業の社長平均年齢63歳との差が広がっています。この事実は、事業承継の準備が遅れると、やむを得ず廃業を選択するケースが増加する傾向があることを示唆しています。

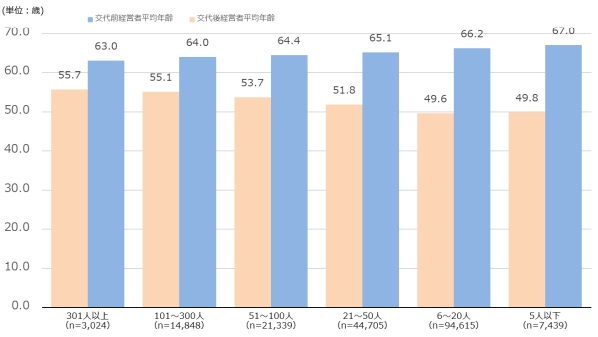

従業員規模別の傾向

経営者の引退年齢は、企業の従業員規模によって異なる傾向が見られます。中小企業白書2021年版のデータによると、従業員規模が小さい企業ほど、経営者が引退する年齢が高い傾向にあります。例えば、従業員5人以下の企業では平均67.0歳であるのに対し、301人以上の企業では平均63.0歳と、小規模企業ほど引退年齢が高いことが示されています。

この傾向の背景には、小規模企業における後継者を含む人材不足の深刻さがあります。経営者の引退が企業に与える影響が大きいため、引退を決心しにくい状況にあることが要因の一つと考えられます。

同時に、事業承継の課題が企業の規模によって質的に異なることを示唆しています。

小規模企業においては、経営者の高齢化と後継者不足がより顕著な課題であり、大規模な企業では、組織的な人材育成や計画的なサクセッションプランの策定が可能であるため、引退年齢が相対的に若くなるのではないかと考えられます。

上場企業の経営者の平均年齢

上場企業の社長平均年齢は、2022年時点で58.7歳とされており、やはり中小企業全体の平均年齢(2024年時点で60.7歳)よりもやや若い傾向にあります。上場企業の経営者平均年齢が中小企業よりも若い傾向にあるという事実は、上場企業がより計画的に経営陣の交代を進めていることを示唆しています。

特に、上場企業はコーポレートガバナンス・コードにおいて「取締役会は後継者候補を育成しなければならない」と明確に定められているため、サクセッションプランの策定と実行が経営の義務となっています。これにより、計画的な後継者育成と世代交代が着実に進む構造があります。

この上場企業と中小企業の経営者年齢の差は、中小企業が事業承継において直面する課題の根深さを示しています。今後は、上場企業のような計画的なサクセッションプランの導入が、中小企業においても事業継続と成長のために重要ではないでしょうか。計画的な後継者育成やサクセッションプランの重要性を認識することで、事業承継をより戦略的に捉えるきっかけとすることができます。

経営者の高齢化が事業に与える影響は?

経営者の高齢化は、事業の継続性と成長に多岐にわたる影響を及ぼします。

まず、ご体調面です。会社の経営に対して影響が大きく、最も避けたいリスクとなります 。健康で余裕のある状態から、後継体制を築き、自らの判断で任せることができるタイミングが理想的です 。

次に、モチベーションや経営判断においては、高齢になるほど10年から20年といった時間軸でのチャレンジがしづらくなることです。同じ経営者が長く在籍することで安定が保たれる側面もありますが、新規事業や投資に消極的になる場合は、結果として成長率が穏やかになったり、減収につながるケースも指摘されています。

さらに、デジタル化(DX)への対応も重要な課題です。従業員規模が少ない中小企業では、デジタル化の取り組みが遅れていることは少なくありません。経済産業省の調査では、経営者の意識や理解不足、DXに取り組む企業文化・風土の欠如が、中小企業がDXを進める上での主要な課題として挙げられています。この点において、事業承継は、後継者が事業のさらなる成長や将来性への問題意識から、自社のデジタル化を進展させる契機となることがあります。

このように、経営体制の若返りが時として、企業のリスクを抑制したり、新しい事業展開を促進する可能性は十分にあります。事業承継は、企業を再活性化させるチャンスであり、経営戦略であると言えます。

事業承継の準備に「なぜ」時間がかかるのか?

事業承継の準備期間は5~10年が目安

事業承継は、後継者の育成期間も含めると5年から10年程度の期間を要すると一般的に言われています。中小企業庁が公表した「事業承継ガイドライン」でも、後継者の育成期間を含め5年から10年を要するため、経営者の平均引退年齢が70歳前後であることを踏まえると、遅くとも60歳頃には準備に着手する必要があるとされています。

後継者の育成に数年以上かける企業が多いことは、事業承継が単なる法的手続きや資産の移転に留まらず、「人」の育成と引き継ぎ、そして「事業承継の意思決定を行うための裏付けや自信」、が実際の事業承継には不可欠であることを示しています。

後継者の育成には、経営ノウハウ、人脈、企業文化、さらには経営者としての心構えやリーダーシップといった無形資産の継承が含まれます。これらは一朝一夕には習得できるものではなく、実践的な経験と長期的な指導を通じてのみ培われるものです。

多くの経営者が事業承継を「株式の移転」や「引退の時期」といった形式的な側面で捉えがちですが、本質は「事業の継続と発展」であり、そのためには「人」を育て、その人が事業を自走できる状態にするための準備期間が必要です。これらの準備が、後継者へのバトンタッチという意思決定に関する自信にも繋がると考えられます。

後継者選定と意思確認の重要性

後継者候補の有無と、いる場合の意思確認

後継者がいる場合でも、後継者本人の事業を引き継ぐ意思を事前に確認することが不可欠です。借入金や保証に関する問題はもちろん、従業員の生活に責任を持つ立場になるため、強制は出来ません。もし意思がない場合は、時間をかけて他の後継者を育成するか、別の後継者を探す、あるいは他の承継方法を検討する必要があります。経営者は、後継者候補に対し、会社の経営状況を伝えるとともに、後継者の希望や覚悟、決意を確認すべきと言えます。

後継者がいない場合の選択肢は、社内抜擢・外部採用・M&A

後継者不在は中小企業にとって深刻な課題であり、廃業の大きな要因となっていることは今や広く知られることとなりました。この状況は、仮にご親族内に後継者が見つからない場合でも、事業を継続・発展させるための多様な選択肢を積極的に検討する必要があることを意味します。

社内抜擢(従業員承継):

社内の役員や従業員の中から後継者候補を選定し、育成する方法です。

既に社内のオペレーションや文化・価値観を共有しているため、スムーズに引き継げるメリットがあります。選定手順としては、まず会社の現状を把握し、後継者候補を選定、意思確認を行い、事業承継計画を策定した後、関係者への周知と引き継ぎ・株式譲渡を進めます。

従業員承継のメリット・デメリット、課題と成功ステップを参照してください。

外部採用(外部招聘):

外部から人材を経営者として招き入れる方法です。既に経営経験を持つ人材を招くことで、後継者候補として育てていくこととなります。

M&A(第三者承継):

親族や社内に適切な後継者が見つからない場合の有効な手段です。現経営者が会社を売却することで利益を得られる可能性がある一方、手続きが複雑で時間もかかることがあります。しかし、業績が優れていたり、他社にないノウハウを有している企業であれば、協議はスムーズに進み、比較的短期間で事業承継が完了するケースも少なくありません。

M&Aは売却や最終手段と捉えられがちですが、実際には外部の資本や経営ノウハウ、販売チャネルなどを取り入れることで、自社の事業をさらに成長させる戦略的な選択肢となり得ます。特に、経営状況が安定している時期や業績が好調な時期にM&Aを検討することで、より有利な条件で会社を譲渡できる可能性も高まります。

事業承継全体の流れは 事業承継ガイド に整理しています。

後継者育成のプロセスと期間

経営ノウハウ、人脈、企業文化の引き継ぎ

経営ノウハウや人脈、企業文化の引き継ぎには、既述の通り、一般的に5年から10年を要するとされています。経営者自らが後継者とのギャップを埋めるために、経営に関する知識、経営理念、ノウハウ、自社の経営状況や外部環境の状況などを伝え、対話を進めていくことが極めて重要です。

社内での育成方法としては、異動などを通じて業務全体の理解を深めてもらうことや、役職への段階的登用を通じて経営視点を養ってもらうこと、そして経営者による直接の伝授により、経営の心構えや理念を伝えることなどが挙げられます。さらには、社外でのセミナーやワークショップへの参加を通じて、体系的な知識を効率的に習得してもらうことも有効です。

また、技術、お客様との関係、人脈、営業の勘所などは、決算書には載らない無形資産でありながら、会社の競争力の源泉です。これらは経営者の頭の中に蓄積されていることが多く、その承継には相当な時間と計画的な取り組みが必要となります。

株式の考慮

株式承継は事業承継の重要な要素であり、親族承継の場合でも多額の税負担が生じることが多いため、弁護士や税理士などの専門家のサポートが不可欠です。従業員承継の場合は、株価の水準や取得資金をどうするかという問題も大きくのしかかります。

また、事業承継税制の特例措置を利用することで、一定の条件下で相続税や贈与税の納税猶予・免除が可能となりますが、この制度を利用するためには、承継計画書の作成や、後継者が役員に就任してから3年以上経過しているという要件(贈与税の納税猶予の場合)もあるため、こうした期間も考慮に入れた計画が必要です。

新体制での並走期間の重要性

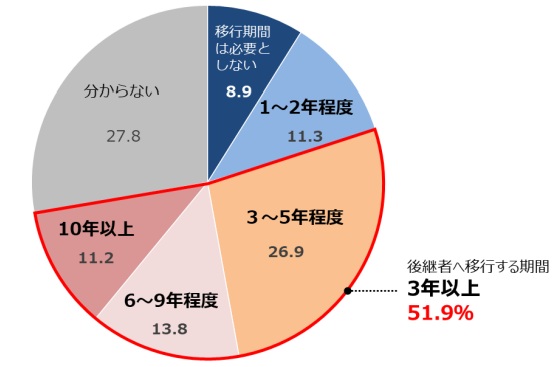

後継者が決まってもすぐに経営交代するのは現実的ではありません。現経営者と新経営者が一定期間並走し、スムーズな移行をサポートする期間が不可欠です。

この期間中は、後継者への業務引き継ぎや主要取引先からの信頼獲得をサポートし、その後は助言のみに徹するなど、あらかじめ役割範囲を明確にしておくことが望ましいと言えます。

特に時間を要する準備事項は?

事業承継の準備事項は多岐にわたりますが、特に以下については、時間を要するのと同時に、企業の持続可能性と将来の成長を左右する根幹的な要素となります。

後継者の育成:

経営ノウハウ、人脈、企業文化、経営者としての心構えなど、多岐にわたる知識や経験の習得には数年単位の期間が必要となります。

修羅場を経験してもらうことで、経営者としてのタフさや判断力を養うプロセスなど、計画的かつ長期的な取り組みが不可欠です。

事業承継計画の策定:

会社の現状把握から始まり、後継者選定、関係者との意見交換、事業承継計画書・計画表の作成といった一連のプロセスには時間を要します。

特に、後継者が「魅力を感じる企業」へ変化する取り組みを経由する場合は、業績改善、商品、ブランドイメージ、優秀な人材などといった広範な対象を含むため、長期的な取り組みが必要不可欠です。

経営者が長年培ってきた人脈やお客様・取引先との信頼関係は、後継者が短期間で構築できるものではありません。そのため、並走期間中にこれらを丁寧に引き継ぎ、新しい関係性を築くための時間と努力が不可欠です。何を準備するか、という点では大きく以下の項目となりますが、その内容は上述の通り決して短期間で完了できるものではありません。

現状把握

課題特定

後継者選定と育成

事業承継計画の全体像

株式承継方針と実行

相続対策

セカンドライフの検討

[関連] 事業承継計画とは。内容から作成目的、記載例について

事業承継を成功させる、準備と実行の最適なタイミング

ちょうど良いと感じる事業承継の時期

事業承継の準備を開始する年齢としては、上述の通り、遅くとも60歳頃には準備に着手する必要があるとされています。一方で、実際の事業承継のタイミングや、後継者の考えはどうなっているでしょうか。

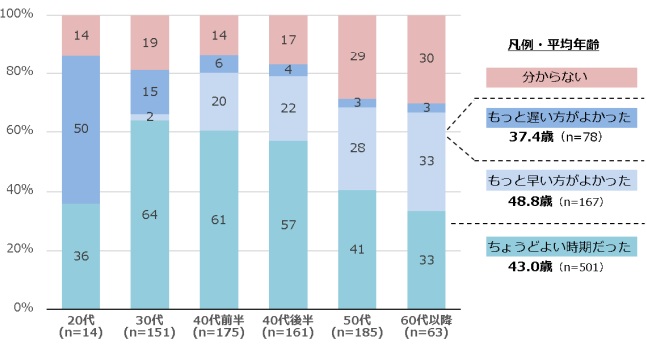

以下のデータは「従業員規模別にみた経営者交代による経営者年齢の変化」です。

言い換えれば、事業承継時点での後継者の年齢です。従業員規模によって異なりますが、50歳~55歳程度です。

一方で、事業承継した後継者から見た場合の「事業承継のタイミング」に関するデータは以下の通りです。「ちょうど良い時期だった」が最大になるのは30代という結果になっており、平均も43歳となっています。

これは、現在の経営者が若いうちから後継者を選定し、育成を開始することが有効となる可能性を示しています。特に40代は、事業の全体像を把握している一方で、体力や新しい知識を吸収する柔軟性を持ち合わせている時期です。事業承継を引退準備ではなく、企業のさらなる成長のための戦略的な転換点として捉える上では重要な視点です。

早期着手で広がる選択肢とリスク回避

事業承継の準備を早期に開始することには、他にも多くのメリットがあります。

まず、後継者選定の選択肢が広がります。

後継者不足が深刻化する現代において、最適な人材を見つけるには時間がかかります。

早期に着手することで、親族内承継、従業員承継、M&Aといった多様な選択肢をじっくりと検討し、最も自社に適した方法を選ぶことが可能になります。特に、親族内承継や従業員承継の場合、後継者の育成には数年単位の期間が必要となるため、早期の選定が不可欠です。

次に、後継者育成に十分な時間を確保できます。

後継者が経営者としての能力を十分に身につけ、会社の企業理念やビジョンを理解するには、実践的な経験と長期的な教育が必要です。早期に準備を開始すれば、経営ノウハウや人脈の引き継ぎ、経営者としての心構えの育成など、多岐にわたる教育を計画的に進めることができます。

これにより、承継後の経営の安定と成長に繋がります。

また、不測の事態への備えができます。

健康なうちに事業承継の準備を進めておくことで、従業員やお客様、取引先への影響を最小限に抑えられる可能性があります。

さらに、場合によっては、税務上のメリットを享受しやすくなります。事業承継には相続税や贈与税などの税負担が伴うことが多く、これらの対策には時間がかかります。早期に専門家と相談し、長期的な視点での税務対策を講じることで、承継後の税負担を軽減できる可能性があります。

最後に、企業価値向上を計画的に進められます。

事業承継は、自社の経営状況や経営課題を見える化し、企業価値向上を実現するための絶好の機会です。早期に準備を開始すれば、業績改善、経費削減、商品・ブランドイメージの向上、優秀な人材の確保など、多岐にわたる企業価値向上施策を丁寧に進めることができます。

後継者や後継者候補にとって、魅力的な企業体質を築くことが出来れば、少なくとも「跡継ぎ不足」という観点での後継者問題は無くなるのではないでしょうか。

[関連] 後継者育成計画|事業承継の成功に向けたステップ別ガイド

10年後を見据えた長期計画

事業承継は、単に現在の事業を次の世代に引き継ぐだけでなく、10年先の事業の在り方を見据えた長期的なビジョンと計画に基づいて行うべきと言えます。中小企業庁も、事業承継の円滑化のためには、早期に準備に着手し、支援機関の協力を得ながら、事業承継の実行、さらには自社の事業の10年後をも見据えて、着実に行動を重ねていく必要があると提言しています。

会社はゴーイング・コンサーン、つまり将来にわたって事業を継続していくことが前提です。つまり、事業承継は、決して終わることが無いとも言えます。

これは、会社が事業を継続するためには、常に次世代に「人をのこす」ことが必要不可欠であり、そのために必要な施策の着手時期は、早期、むしろ常に行われている、といった状態が理想ではないでしょうか。

[関連] 中小企業で注目される第二創業とは?

事業承継への第一歩を

日本の経営者の高齢化は進行しており、後継者不足は多くの企業にとって課題となっています。社長の平均年齢は年々上昇し、事業承継の遅れが企業経営そのもののリスクを増大させる要因となっています。

しかし事業承継は、企業を再活性化させる大きなチャンスでもあります。

もちろん、後継者の育成、経営ノウハウや人脈、企業文化といった無形資産の承継、株式の承継や相続課題の解決、そして新体制での並走期間など、多岐にわたる準備が必要であり、長い期間を要します。特に、後継者の育成や企業価値の向上、そして社内外の関係者との調整は、時間をかけて丁寧に進めるべき重要な要素です。

早期に着手することで、後継者選定の選択肢も広がり、育成に十分な時間を確保でき、不測の事態への備えや税務上のメリットも享受しやすくなります。まずは事業承継計画を作成してみるのはいかがでしょうか。

お気軽にご相談ください

事業承継や後継者課題でお悩みの場合は、ぜひグランド・デザイニング・グループにご相談ください。

無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

事業承継に関する相談とコンサルティングなら、グランド・デザイニング・グループ

事業承継全体の流れは 事業承継ガイド に整理しています。

▼「GDGマガジン」とは?

GDGマガジンは、事業承継、営業、マーケティング、組織づくりなど、中堅・中小企業経営者の皆様に役立つ情報をわかりやすく発信するビジネスメディアです。経営や事業承継の実践的な経験を活かしながら、経営者様が抱える様々な課題に寄り添い、価値あるコンテンツをお届けしています。

監修者

宇納 陽一郎

グランド・デザイニング・グループ代表。早稲田大学卒業後、野村證券にて営業・投資銀行業務に従事した後、日清食品にて経営企画・M&Aに従事。その後、PE投資会社にて複数社での事業承継および新体制構築を経験。経営や事業承継の実体験を活かした事業承継支援を提供。㈱ウォーターフロント代表取締役、㈱ナルネットコミュニケーションズ取締役等を歴任。

※本サイトは、法律・税務・会計またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情をもとに専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断にてご利用をお願いします。

関連記事

マガジンTOP

マガジンTOP