事業承継の相談先・無料相談窓口はどこがいい?失敗しないための比較とチェックリスト-企業成長支援- GDG

MAGAZINEマガジン

事業承継は、多くの経営者にとって人生の中でも大きな決断のひとつです。会社の歴史や従業員の未来、ご家族の生活がかかっているからこそ、「まず誰に相談すべきか」で足が止まってしまう方も少なくありません。そこで本記事では、複数の相談先を比較するとともに、事業承継をどの順番で誰に相談しながら進めればよいのかを整理しています。

目次

事業承継の相談先と無料相談窓口

事業承継の相談と聞くと、まず思い浮かべるのは、顧問税理士や金融機関という方が多いかもしれません。しかし実際には、公的な無料相談窓口から、専門性の高い民間の専門家まで、複数の選択肢が存在します。大きく分けると、事業承継の相談先には次のようなタイプがあります。

ひとことで「相談先」といっても、立場や得意分野、関わり方はさまざまです。事業承継の相談先を考えるうえでは、まず次の2つの軸で整理しておくとイメージしやすくなります。

①公的な無料相談か、民間の有償支援か

公的窓口は「現状整理」「制度・支援策の案内」「適切な専門家の紹介」が中心で、初期段階の相談に向いています。一方で、民間の有償支援としては、事業承継の専門家やコンサルが存在し、事業承継の準備や実行など、より深い伴走が必要な場面で力を発揮します。

②部分的な専門支援か、全体を見渡す伴走型か

民間の有償支援は大きく二つにわかれます。一つは税理士・弁護士・司法書士などそれぞれの専門分野に強みがあるタイプ。もう一つは事業承継コンサルや一部の金融機関など、経営全体や家族の意向を踏まえた「全体設計」と、複数の専門家を束ねるプロジェクトマネージャーの役割を担うタイプです。ざっくりまとめると、

・税金だけ、契約書だけ、といった部分的な悩みなら、税理士や弁護士などの士業へ

・「後継者教育や事業承継後の体制も見据えなて準備を包括的に行いたい」「M&Aか親族承継か迷っている」といった全体的な迷いなら、事業承継コンサルへ

というイメージで相談先を考えると整理しやすくなります。

まずは、公的な無料相談窓口を活用して自社の現状と大まかな方向性を整理しつつ、必要に応じて税理士・弁護士・金融機関・コンサルなど、自社に合う相談先を組み合わせていくことが有効です。

伴走型の事業承継コンサルについて、支援内容・費用・選び方を詳しく知りたい方は、事業承継コンサルとは?支援内容・費用・選び方をご覧ください。

事業承継の相談先を比較(特徴・費用・おすすめ)

以下の表では、代表的な相談先について、主な強み・弱み、費用の目安(無料相談の有無を含む)、どんな状況・ニーズに向いているか、を一覧にまとめています。事業承継の相談先・相談窓口を検討する際のチェックリストとしてご活用ください。税理士や弁護士に加え、事業承継・引継ぎ支援センターや商工会議所、よろず支援拠点などの公的な無料相談窓口も一緒に比較できるようにしています。

| 相談先 | 主な強み | 費用目安 | メリット | デメリット・注意点 | こんな経営者におすすめ |

|---|---|---|---|---|---|

| 事業承継・引継ぎ支援センター | 公的機関としての信頼性・中立性 | 原則無料 | 中立的な初期アドバイスを無料で得られる | 承継手法によっては実行支援は行わないことも | まず何から始めるべきか中立的な意見が欲しい |

| 商工会議所 | 地域密着型の支援、セミナー | 原則無料 | 地域の支援情報を得やすい | 承継手法によっては実行支援は行わないことも | 経営全般の相談をしており気軽に話したい |

| 顧問税理士・公認会計士 | 財務・税務の深い理解 | 業務別・月額 | 内部事情に精通し話が早い、節税に強い | M&Aや承継の専門知識があるとは限らない | 親族内承継前提で税金対策を優先したい |

| 弁護士 | 法務・紛争解決 | 相談料・タイムチャージ | 法的トラブル予防・対応 | ビジネス戦略の専門家ではない | 相続人が複数いるなど紛争リスクがある |

| M&A仲介会社 | 候補企業網、交渉力 | 成功報酬 | 第三者への売却を迅速に進められる | 手数料が高額、利益相反のリスク | 後継者不在や成長戦略でM&Aを検討 |

| 事業承継コンサル | 経営戦略・磨き上げ | 月額・プロジェクト報酬 | 包括的な経営支援が期待できる | 質にばらつきあり | 承継を機に企業価値を向上させたい |

| 金融機関 | 資金調達や承継支援 | 融資関連以外のサービスがある金融機関も | 資金調達と承継相談を同時に行える | 融資に影響することも | 資金調達も視野に入れている |

| 司法書士 | 登記の専門家 | 業務別報酬 | 煩雑な登記手続きを正確に代行 | 対応範囲が登記関連に限定される | 不動産や会社の登記変更が必要 |

| 行政書士 | 許認可手続き | 業務別報酬 | 許認可の引き継ぎがスムーズ | 対応範囲が限定的 | 建設・飲食など許認可が不可欠な業種 |

| よろず支援拠点 | 国の無料相談所 | 無料 | 幅広い悩みを無料で相談できる | 深い専門相談には不向き | 課題が山積みで整理したい |

| 親族・友人 | 精神的な支え | なし | 何でも気軽に話せる | 客観性や正確性に欠ける | 専門家相談前の気持ちの整理 |

もちろん、実際の事業承継では、ひとつの相談先だけで完結することは多くありません。多くのケースでは、まずは公的な無料相談窓口で全体像や方針を整理し、そのうえで、顧問税理士や金融機関に具体的な数字・資金面の相談をする。実行段階では、事業承継に強いコンサルティング会社やM&A仲介に伴走してもらう、といった形で、複数の相談先を組み合わせて使うのが一般的です。

事業承継の全体像については、詳しくは「事業承継ガイド」で整理していますので、あわせてご覧ください。

公的な無料相談窓口の使い方(事業承継・引継ぎ支援センター、商工会ほか)

事業承継について最初に相談する相手として、もっとも利用しやすいのが、公的機関が運営する無料相談窓口です。各都道府県に設置されている事業承継・引継ぎ支援センターや、商工会・商工会議所などでは、無料で事業承継の相談を受け付けています。これらの窓口では、第三者承継(M&A)はもちろん、親族内承継・従業員承継についても幅広く相談することができます。「まだ何も決まっていないが、そもそも何から始めればよいか知りたい」「自社の状況で使える支援策や制度を教えてほしい」といった、初期段階の相談に特に向いています。

無料相談窓口で、専門家の紹介も受けることも可能

なかでも事業承継・引継ぎ支援センターでは、次のようなサポートを受けることができます。

・会社の現状やオーナーの希望をヒアリングし、課題や方向性の整理

・必要に応じて、事業承継やM&Aに強い専門家・支援会社の紹介

・事業意欲・経営意欲を持つ後継者候補を紹介してもらえる「後継者人材バンク」への登録・マッチングのサポート

いきなり民間の専門家に相談するのはハードルが高いと感じる方でも、公的な中立機関であれば、費用を気にせずざっくばらんに相談しやすいというメリットがあります。

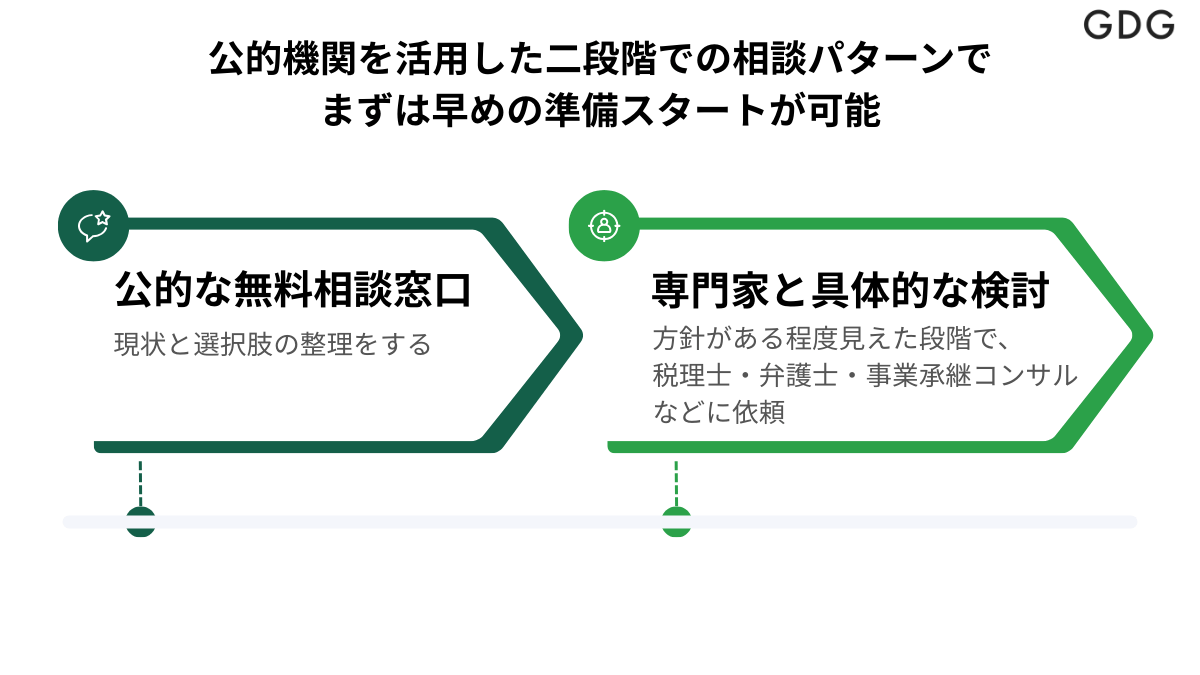

二段階での相談も視野に

公的窓口はあくまで「全体像の整理」や「適切な相談先の紹介」が中心であり、個別の税務・法務設計や、M&Aの交渉・条件調整といった実務の細部までを長期で伴走してくれるとは限りません。そのため、

・まずは公的な無料相談窓口で現状と選択肢の整理をする

・方針がある程度見えてきた段階で、必要に応じて税理士・弁護士・金融機関・事業承継コンサルなどの専門家に具体的な検討を依頼する

といった、二段階の使い方を意識しておくと、公的支援を最大限に活かしつつ、必要な場面では民間専門家の力も借りやすくなります。弊社でも無料相談を承っておりますので、事業承継についてお悩みの経営者様は、どうぞお気軽にご相談ください。

最初に行くべき相談先は?状況別に整理

事業承継は、会社の規模や財務状況、後継者候補の有無によって、最初の相談先(相談窓口)が変わります。ここでは、よくある状況ごとに、「最初にどこへ相談するのが現実的か」を整理します。

親族や従業員に継がせたい場合

親族内承継や従業員承継には、相続税や贈与税、株式の承継、親族間の合意形成など、税務・法務・感情面の課題が同時に絡み合います。すでに顧問税理士がいる場合は、最初の相談先として顧問税理士に話を聞いてみるのが一般的です。

特に、事業承継に明るい税理士や弁護士であれば、将来の税負担の試算、遺留分や争族リスクの洗い出し、遺言・贈与・信託などの大まかな選択肢整理まで、早い段階でイメージを持つことができます。顧問税理士だけでは不安な場合や、親族間の対立が想定される場合には、事業承継に詳しい弁護士や事業承継コンサルにセカンドオピニオンを求めるのも有効です。

後継者が見つからず、会社を譲渡(M&A)したい場合

「親族や社内に後継者候補がいないので、第三者への承継(M&A)も視野に入れたい」というケースでは、自社の適正な企業価値の把握、信頼できる譲受候補の探索、条件交渉・スケジュール管理など、専門的なサポートが欠かせません。とはいえ、最初から特定のM&A仲介会社に絞ってしまうと、「その会社の得意分野ありき」で話が進んでしまうこともあります。

そこでおすすめなのは、①まずは事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的機関で、中立的な立場から自社の規模や業種で、どのような承継パターンが現実的か、公的支援や専門家紹介のメニューなどについて情報を得たうえで、②M&A仲介会社や事業承継コンサルの無料相談を活用し、複数社の提案を比較するという「二段階の進め方」です。最初に公的な無料相談窓口を挟むことで、過度に偏らない情報を得たうえで、民間の専門家を選びやすくなります。

事業承継を何から始めればよいかわからない場合

「事業承継の必要性は感じているが、誰に何を相談すればよいか分からない」という経営者も少なくありません。このような「入り口の入り口」の段階では、公的な無料相談窓口がもっとも利用しやすい選択肢です。公的な無料相談窓口では、自社の現状整理(後継者候補の有無、財務状況など)、どんな選択肢があり得るかの整理、次に相談すべき専門家や支援機関の紹介まで、費用負担なく相談できます。

「とりあえず話を聞いてもらう場」があることで、経営者自身の頭の中も整理され、「税理士にまず相談しよう」「M&Aも視野に入るので、一度専門家の話を聞いてみよう」といった次の一歩が明確になります。

会社の経営状態に不安がある場合

債務過多や業績悪化が続いている場合、「この状態で本当に承継してよいのか」「後継者に負担を背負わせないか」が大きなテーマになります。このようなケースでは、承継の前に経営基盤の立て直し(磨き上げ)が優先です。場合によっては、スムースな廃業も選択肢に入ります。

中小企業活性化協議会、事業再生支援に強い金融機関、実績のある経営コンサルタントなどに相談し、資金繰り・債務の整理、採算部門と非採算部門の切り分け、収益改善や事業ポートフォリオの見直し、といった施策を進めていくことが重要です。会社を整えてから承継するか、承継と同時に再生策を打つかを検討することで、後継者の心理的・経済的な負担も大きく変わってきます。

上記の4パターンにぴったり当てはまらない場合でも、「自社はどれに一番近いか」を手がかりに、最初の相談先を一つに決めてみると動きやすくなります。事業承継の全体像や、親族内承継・第三者承継それぞれの選択肢については、詳しくは「事業承継ガイド」で整理していますので、あわせてご覧ください。

まずは無料相談してみる相談先選びで失敗しないための5つのチェックポイント

相談先を選ぶときに押さえておきたいチェックポイントがあります。「付き合いが長いから」「知人の紹介だから」という理由だけで決めてしまうと、後から後悔することもあります。本当に信頼して長期間にわたって一緒に事業承継を進められるか?を考えながら、一つずつ確認してみてください。

✔ チェック1. 肩書きよりも、経験と実績を確かめる

顧問税理士や、長年付き合いのある専門家であっても、事業承継の支援経験が豊富とは限りません。

面談の場では、ぜひ次のような点を具体的に聞いてみてください。

・自社と同じくらいの規模・業種の事業承継を、どのくらい支援したことがあるか

・うまくいった事例だけでなく、「難しかった事例」「失敗事例」

守秘義務に配慮しながらも、具体的な事例やプロセスを説明できるかどうかが、一つの見極めポイントになります。

✔ チェック2. 費用の透明性を確かめる

報酬体系が分かりづらい場合、あとから「そんな費用がかかるとは聞いていない」ということになりがちです。事前に、次のような項目を書面で明示してもらうようにしましょう。

・相談料(初回無料か、時間単位か など)

・着手金・月額フィー・中間金の有無と金額

・成功報酬の有無と、計算方法(レーマン方式なのか、固定+成功報酬なのか 等)

・交渉が不成立・途中で中止になった場合の費用負担

✔ チェック3. 連携体制が整っているか

事業承継は、税務・法務・組織・戦略・金融が複雑に絡み合うプロセスです。一人の専門家だけで完結することはほとんどなく、チームとしてどう動いてくれるかが重要になります。

・税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士・金融機関 などと、日頃から連携しているか

・必要な専門家を、ワンストップで紹介・調整してくれる体制があるか

・プロジェクト全体を見てくれるリーダーは誰か

といった点を確認しておくと、「誰に何を頼めば良いか分からない」「専門家同士の連携が悪く、話が進まない」といった事態を防ぎやすくなります。

✔ チェック4. 担当者との相性を大事にする

事業承継は、準備から完了まで数年単位で時間がかかることも珍しくありません。その間、担当者とは何度も打ち合わせを重ねることになるため、人間的な相性は非常に重要です。初回相談の場では、次のような観点で見てみてください。

・話を途中で遮らず、きちんと最後まで聞いてくれるか

・経営者としての価値観や会社への想いを理解しようとしてくれているか

・都合の良いことだけでなく、耳の痛いこともきちんと伝えてくれそうか

「なんとなく違和感がある」「話していて疲れる」という感覚は、長い付き合いになるほど大きなストレスになります。直感も大切な判断材料の一つです。

✔ チェック5. 危険信号を見逃さない

残念ながら、事業承継やM&Aの世界にも、経営者の不安につけ込むような業者が存在します。

次のようなサインが見えたら、一度立ち止まってよく検討しましょう。

・やたらと契約を急がせる

・報酬やリスクの説明が曖昧で、質問してもはぐらかされる

・セカンドオピニオンの取得や、他社との比較を嫌がる

・買い手候補の資金力や実績について、具体的な説明がないまま話を進めようとする

少しでも不安を感じたら、契約を急がず、別の専門家にも必ず相談してみることが大切です。複数の意見を聞くことで、自分たちだけでは気づきにくいリスクや選択肢が見えてくるはずです。

初回相談を有意義にする準備リスト

相談に行く前に少しだけ準備をしておくと、同じ1時間でも得られる情報や気づきは大きく変わります。

以下のステップを「事前チェックリスト」として活用しながら、初回相談に臨んでみてください。

ステップ1:目的を明確化する

「円満に引退したい」「新体制で会社をさらに成長させたい」「家族の生活を守りたい」「従業員の雇用を維持したい」など、何を最優先するかによって、取るべき選択肢や判断基準は大きく変わります。

・どんな状態になれば「事業承継がうまくいった」と言えるか

・絶対に守りたいもの(家族・社員・社名・事業内容 など)は何か

・逆に、譲ってもよい条件は何か

といった点を、箇条書きでもよいので整理しておきましょう。こうした目的を整理した簡易な事業承継計画を作っておくと、相談の場で話がぶれず、専門家からのアドバイスも具体的になります。

ステップ2:基本的な書類をそろえる(ただし開示は慎重に)

専門家が状況をイメージしやすいよう、次のような基本情報・資料を手元に準備しておくとスムーズです。

・直近3~5期分の決算書

・株主名簿

・主要取引先との取引状況

・不動産の概要

最初からすべて開示する必要はなく、概要レベルを共有するだけでも問題ありません。詳細な資料は、信頼できる相談相手だと判断してから、原則として秘密保持契約(NDA)を結んだうえで渡すことで問題ありません。

ステップ3:自社の現状を見直す

自社の強み・弱みを自分なりの言葉で整理しておくと、相談の質が一段上がります。

・強み:技術・顧客基盤・ブランド・人材 など

・弱み:依存度の高い取引先・後継者不在・収益性の低さ など

・機会:新規市場 など

・リスク:競合の台頭・規制変更・主要メンバーの高齢化 など

ざっくりとしたメモで構いませんので、今の会社を他人に説明するつもりで書き出してみてください。社長自身が重要な業務を担当されている場合は、「自分が抜けたらどうなるか」を想像しておくことも重要です。

ステップ4:聞きたいことをメモしておく

実際に支援機関や専門家に相談すると、限られた時間はあっという間に過ぎてしまいます。

前のセクションでご紹介した「相談先選びのチェックポイント」も参考にしながら、

・費用・報酬体系について確認したいこと

・経験・実績について聞いておきたいこと

・自社の状況に近い事例を聞いてみたいこと

・今後の進め方やスケジュール感について知りたいこと

などを、事前に箇条書きでリストアップしておきましょう。

相談先選びで起こりやすい失敗例とポイント

①事業そのものの話が置き去りに

失敗例

顧問税理士に相談したものの、節税対策に話題が集中してしまうケースです。気づけば、後継者育成や事業の磨き上げ、幹部との合意形成などがほとんど議論されていない、という状況も珍しくありません。

税理士は税務の専門家であり、事業戦略・組織づくり・後継者育成まで一気通貫で見る役割ではありません(なお、こうした経営領域を支援している事務所もあります)。結果として、税金対策としては正しいが、事業承継全般での準備としては不安が残る状況となるリスクもあります。

ポイント

顧問税理士には税務専門家として引き続き伴走してもらいながら、事業戦略や組織づくりに強い第三者(事業承継コンサルなど)を加えておくことも重要です。

②磨き上げ前に会社を手放してしまった

失敗例

「後継者がいない=会社を譲渡するしかない」と考え、M&A仲介会社に相談。会社の強み・将来性の整理や収益改善よりも、いつ・いくらで売れるかの話が中心になり、十分な磨き上げをしないまま条件交渉に入ってしまうケースです。あと2〜3年かけて準備していれば、もっと良い条件で承継できた可能性があった、ということも起こり得ます。

M&A仲介会社はマッチングが主な役割です。一方で、事業の強み・弱みを見直して企業価値を高めることや、経営チームや社内体制を整える、将来の成長ストーリーを描き直すといった「磨き上げ」の部分は、必ずしもメイン業務ではありません。そのため、「早く売却すること」が優先されることが起き得てしまいます。

ポイント

企業の状況を客観的に見直すことが重要です。M&Aを選ぶのであれば、収益性や組織の改善、主力事業の磨き上げを優先し、改めて譲渡を検討する流れに切り替えます。その際、中立的な立場のコンサルにセカンドオピニオンを求め、「条件や進め方は妥当か」「磨き上げの余地はないか」を確認しておくと安心です。

誰に、何を、どこまで期待するのかを決めてから相談する

税理士の先生に後継者育成や組織づくりまで期待してしまうこと。M&A会社に親族承継や磨き上げまで支援してもらえると考えてしまうこと。公的な無料相談だけで完結させようとしてしまうこと。これらのケースに共通するのは、相談先そのものが悪いというより、「役割と限界を理解しないまま“丸投げ”してしまう」点です。

自社の課題を整理し、誰に、どの範囲まで、何を期待するのか。そのうえで、公的な無料相談窓口・顧問税理士・金融機関・コンサル・M&A仲介などを、うまく組み合わせて相談し、支援を得ることが、重要なポイントになります。

まとめ|無料相談を賢く使いながら、自社に合う相談先を見つける

事業承継は、最初に「誰に相談するか」が、その後の選択肢やスピード、リスクの大きさにまで影響します。自社に合う相談先・相談窓口を選べば、不要なトラブルや遠回りを避けつつ、着実に次の一歩を踏み出せます。一方で、相談先選びを誤ると、時間や費用を浪費してしまったり、思わぬトラブルに発展したりすることもあります。

事業承継は、税務・法務・M&A・組織・事業再生など、複数の専門領域が絡み合うテーマです。全体像を見渡しながら、適切なタイミングで専門家を組み合わせ、設計・調整していく役割を担うのが事業承継コンサルです。事業承継コンサルがどのような役割を担うのか、税理士やM&A仲介と何が違うのかについては、「事業承継コンサルとは?」の記事もあわせて参考にしてみてください。

まずは無料相談してみる

事業承継や後継者課題でお悩みの場合は、グランド・デザイニング・グループにご相談ください。事業承継計画の立案から磨き上げ、後継者育成、第二創業まで、事業承継のあらゆるフェーズを包括的にサポートしています。事業承継コンサルティングサービスの詳細はこちら

まずは無料相談してみるFAQ:よくあるご質問

Q. 事業承継はまず誰に相談すべきですか?

A. 「何をどうしたいか」がまだはっきりしていない場合は、まず公的な無料相談窓口(事業承継・引継ぎ支援センターや商工会議所など)がおすすめです。親族内承継や従業員承継が前提であれば、顧問税理士+公的機関を入り口にすると、税務面と全体像の両方を整理しやすくなります。第三者承継(M&A)も視野に入っている場合は、公的機関で中立的な情報を得る、そのうえで、事業承継コンサルやM&A仲介会社の無料相談を比較する、という順番が現実的です。

事業承継コンサルティングの無料相談はこちら

Q. 公的な無料相談だけで完結できますか?

A. 初期の情報収集や方向性の整理までは、公的な無料相談だけでも十分に役立ちます。ただし、公的機関の役割はあくまで「現状整理」「制度や支援策の案内」「適切な相談先の紹介」が中心です。具体的な税務・法務設計、企業価値評価や条件交渉を伴うM&A実務、組織づくり・後継者育成・磨き上げの支援、といった部分は、多くの場合、民間の専門家(税理士・弁護士・事業承継コンサル・M&A仲介など)との連携が必要になります。「どこまで公的支援で対応できて、どこから専門家が必要か」はケースバイケースなので、まずは公的窓口で率直に相談してみるとよいでしょう。

Q. 地方企業でも、コンサル会社に相談するメリットはありますか?

A. あります。むしろ地方企業だからこそ、外部の専門的な視点やネットワークが役立つ場面も多くあります。オンライン面談を活用した全国対応、地域の金融機関や公的機関と連携した支援、地域内だけでは見つからない後継者候補・譲受企業の探索など、コンサル会社ならではの強みがあります。「遠方だと頼みにくい」と感じる場合でも、まずは一度オンラインで話を聞いてみることで、自社にとってどの程度メリットがありそうかを判断しやすくなります。

Q. 顧問税理士と事業承継コンサルの違いは何ですか?

A. 顧問税理士は、自社株評価や相続税・贈与税の試算などのサポートが一般的です。日頃から会社の数字を見ているため、現状を理解している点が強みです。

事業承継コンサルは、事業承継全体の設計・プロジェクトマネジメントを担う役割として、親族内承継・従業員承継・M&Aなど、選択肢の整理とシナリオづくり、後継者育成や事業の磨き上げ、組織づくり、M&A交渉のサポート など、実行面も含めて伴走という違いがあります。どちらか一方だけで完結させるのではなく、顧問税理士=数字の専門家、事業承継コンサル=全体設計と伴走の専門家として、それぞれの強みを組み合わせていくことが理想的です。

監修者

宇納 陽一郎

グランド・デザイニング・グループ代表。早稲田大学卒業後、野村證券にて営業・投資銀行業務に従事した後、日清食品にて経営企画・M&Aに従事。その後、PE投資会社にて複数社での事業承継投資とPMIを経験。経営・営業・管理の実体験を活かした営業戦略や経営管理体制の構築支援を提供。

※本サイトは、法律・税務・会計またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情をもとに専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断にてご利用をお願いします。また、掲載している情報は記事更新時点のものです。

関連記事

マガジンTOP

マガジンTOP