事業ポートフォリオとは?事業承継を『第二創業』に変える事業ポートフォリオマネジメント-企業成長支援- GDG

MAGAZINEマガジン

事業承継の再定義. 「出口戦略」から「第二創業」へ

本稿は新たな視点を提示します。それは、事業承継を企業オーナーの「出口戦略」として捉えるのではなく、企業が抜本的な戦略的刷新を遂げるための、またとない機会、すなわち「第二創業」として再定義することです。

社長交代に伴う「若返り」という構造的な変化は、先代経営者が築き上げた有形無形の資産の上に、デジタル技術の活用、ビジネスモデルの再構築、そして大胆な事業再編といった、新しい可能性の扉を開く、強力な触媒となり得ることが期待されています。

事業ポートフォリオ変革は、第二創業を実現するエンジン

では、この「第二創業」という壮大なビジョンを、いかにして実現するのでしょうか。その一つの答えが、本稿の主題である「事業ポートフォリオ変革」です。これは、企業が手掛ける複数の事業の組み合わせを戦略的に管理し、限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報・時間)を未来の成長領域へ再配分するための、客観的かつ規律ある経営プロセスです。

どの事業を成長させ、どの事業を維持し、そしてどの事業から戦略的に撤退するのかを冷徹に判断する。このプロセスを通じて、企業は魅力的で引き継ぎやすい形に磨き上げられ、後継者やM&Aの買い手にとっても「継ぐ価値のある会社」へと昇華されます。事業ポートフォリオ変革は、事業承継における後継者不在という危機を乗り越えるための守りの一手であると同時に、企業を新たな成長軌道に乗せるための、強力な攻めの一手でもあるのです。

磨き上げの詳細は、事業承継・M&Aに向けて企業価値を最大化する「磨き上げ」をご参照ください

目次

事業ポートフォリオとは?事業承継との関係性

1. 事業ポートフォリオとは

事業ポートフォリオとは、企業が手掛ける複数の事業の組み合わせ全体を指します。

これは、投資家が株式や不動産といった資産を組み合わせてリスク分散とリターン最大化を目指す「資産ポートフォリオ」の思想を、企業経営に応用したものです。

事業ポートフォリオは、単に企業が保有する事業を一覧化した静的なリストではありません。

「どの事業を育て、どの事業を維持し、どの事業から撤退・売却すべきか」を戦略的に管理し、限られた経営資源 (ヒト・モノ・カネ・情報・時間) の効果を最大化することで、持続的な企業価値向上を目指す、動的な「経営の羅針盤」です。

この羅針盤を活用する経営手法、すなわちポートフォリオ・マネジメントは、変化の激しい市場を航海するために必須の経営対象となっています。なお、経済産業省の定義では、「事業ポートフォリオマネジメントの基本は、①企業理念・価値基準に基づき、②ビジネスモデルを明確化し、経営戦略を策定した上で、③事業ポートフォリオを定期的に見直す仕組みを構築し、これを適切に運用することである。」としています※9。

2. 事業承継前後での事業ポートフォリオ見直しの意義

日本の中小企業は今、「後継者不在」や「経営者高齢化」「黒字廃業」といった課題に直面しています。2024年時点で後継者不在率は52.1%と依然として半数を超え、社長の平均年齢も60.7歳と過去最高を更新しました※1, 2。

このような状況において、事業ポートフォリオの見直しは、単なる収益改善策にとどまらない、事業承継を円滑に進めるための条件となりえます。なぜなら、自社の事業を客観的に評価し、将来性のある中核事業と、整理すべき非中核事業を明確に切り分けることで、事業の価値が分かりやすくなり、後継者やM&Aの買い手にとって魅力的な承継対象となり得るためです。

つまり、事業ポートフォリオの最適化は、多くの日本企業、特に中小企業にとって、「事業承継課題」への直接的な解決策でもあります。

3. 現経営者の事業承継視点 | 承継を成功させるためのポートフォリオ戦略

中小企業の経営者は、引退や事業承継を考え始めた時、自社の事業が一体どのような状態にあるのかを客観的に把握できていないことがあります。複数の事業や製品ラインが混在し、どれが利益を生み、どれが赤字を流しているのかが曖昧なままでは、後継者も買い手も見つかりづらくなります。

事業承継を成功させるための第一歩は、まさに事業ポートフォリオの「棚卸し」です。経営者は、自社の事業を分析し、中核事業と整理すべき事業を分類しておく必要があります。

このプロセスを通じて、事業の「磨き上げ」、時に「切り離し」を行い、企業全体の価値を高め、魅力的で引き継ぎやすい形に整えることができます。さらに、この取り組みは、深刻化する人手不足の環境下において、自社を「魅力的な職場」として社内外に発信する強力なメッセージともなります。成長戦略が明確で、将来性のある事業に資源を集中している企業は、後継者や買い手だけでなく、優秀な人材にとっても魅力的であり、事業承継を考えるすべての経営者が着手すべき打ち手と言えます。

4. 新経営者の第二創業視点 | 若返りによる戦略転換と企業変革

一方で、事業承継は、企業が新しいステージへ進む「第二創業」の絶好の機会でもあります。

データによれば、社長が交代するとその年齢は平均で15.9歳若返るとされます※2。そしてこの「若返り」が変革のエンジンとなり、デジタル技術の活用やビジネスモデルの再構築、そして大胆な事業再編に対して、より積極的な意思決定を促します。

近年、親族外承継(M&A、外部招聘、内部昇格)が過半数を占める※3ようになったことで、この傾向はさらに加速しています。多様な経験や視点を持つ新経営者にとって、事業承継のタイミングは、先代が築いた基盤の上に、企業を新たな成長曲線に乗せるための最大のチャンスとなります。

[関連] 中小企業で注目される第二創業とは?

事業ポートフォリオ最適化による「選択と集中」のメリット

経営者や後継者にとって大きな経営判断の対象は、限られた経営資源をどこに再配分するか、という意思決定です。事業承継の検討や実行を機に、事業ポートフォリオを戦略的に構築・最適化することは、企業に具体的かつ多岐にわたるメリットをもたらします。

1. 意思決定の迅速化と経営の機敏性向上

各事業の収益性、成長性、市場でのポジションが一覧化・可視化されることで、経営陣は勘や経験だけに頼らない、戦略的な投資判断を加速させることが可能になります。

外部環境の急激な変化や予期せぬ金融危機が発生した際にも、どの事業を縮小し、どの事業に資源を集中させるべきかを素早く判断でき、組織全体の対応力を高めることにつながります。

2. 経営資源の最適配分

企業が持つ経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)は常に有限です。事業ポートフォリオ分析は、これらの希少な資源をどの事業に投下すべきかを判断するための客観的な基準を提供します。

成長が見込める事業や、将来の花形となりうる事業に資源を重点的に配分する「選択と集中」を実践することで、企業全体の収益性と成長性を最大化できます。逆に、将来性の乏しい事業からは計画的に資源を引き揚げることで、その他事業への再分配が可能となります。

3. 競争優位の確立に繋がる戦略の明確化

自社の事業全体を俯瞰することで、個別の事業運営では見えにくかった新たなビジネスチャンスや、事業間のシナジー(相乗効果)を発見しやすくなります。

また、各事業の強み・弱みを分析し、市場における自社の立ち位置を正確に把握することで、真の競合相手が誰であるかを明確に定義できることになります。これにより、自社のコア・コンピタンスを活かした持続的な優位性を築くためのシャープな競争戦略を立案する準備が可能となります。

4. 財務体質の強化とリスク管理

特定事業への過度な依存などのリスクを客観的に把握できます。また、複数の異なる性質の事業を組み合わせることで、特定の市場や業界の変動に対するリスクを分散できます。例えば、ある事業が不振に陥っても、他の安定した収益源を持つ事業が会社全体を支える構造を築くことができるなどです。

また、不採算事業を早期に特定し、売却や撤退といった選択肢を講じることで、企業全体の財務体質を強化し、危機への耐性を高めるリスクヘッジ機能も果たします。

自社の現在地を直視する

変革の第一歩は、自社の現状を客観的かつ冷静に把握することから始まります。ここでは、客観的に事業を評価するためのフレームワークをご紹介します。

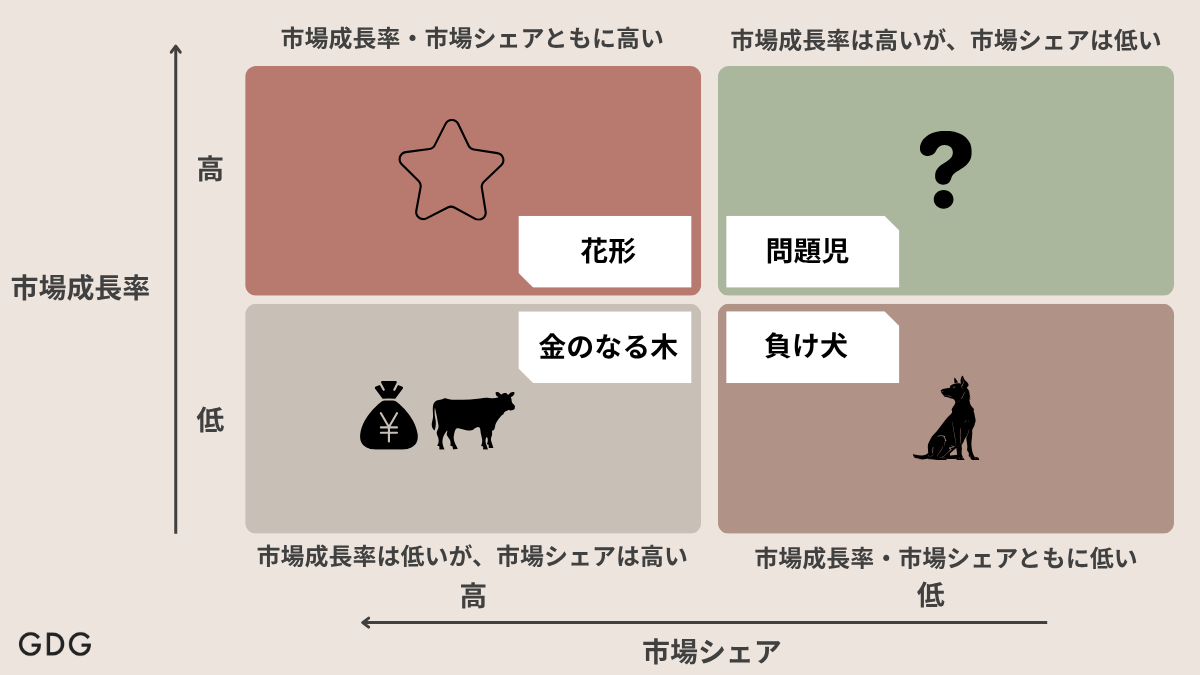

1. PPM分析 | ポートフォリオ評価の基礎となるフレームワーク

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)分析は、ポートフォリオ分析の最も基本的かつ便利なフレームワークです。縦軸に「市場成長率」、横軸に「相対市場シェア」を取り、自社の事業を以下の4つの象限に分類することで、各事業の特性と取るべき戦略を可視化します。

花形 (Star)

市場成長率・市場シェアともに高い。高い売上が期待できる一方、競争も激しいため、シェアを維持・拡大するための継続的な投資が必要となる。

金のなる木 (Cash Cow)

市場成長率は低いが、市場シェアは高い。市場が成熟しているため大きな追加投資は不要で、安定的に多くのキャッシュを生み出す。

問題児 (Question Mark)

市場成長率は高いが、市場シェアは低い。将来「花形」に成長する可能性を秘めているが、シェアを拡大するためには多額の投資が必要となる。

負け犬 (Dog)

市場成長率・市場シェアともに低い。生み出すキャッシュも少なく、将来性も乏しい。一般的には、事業の縮小や撤退、売却を検討すべき対象とされる。

PPM分析の真の価値は、各事業を静的に分類することではありません。その本質は、これまで感覚的に語られがちだった各事業のポジションを客観的なマップ上に可視化し、経営陣の間で「なぜ、この事業はこの位置にいるのか」「このポートフォリオを未来に向けてどう動かすべきか」という、定性・定量の両面での戦略的対話を開始させる「触媒」としての機能にあります。

2. 中小企業でPPMを使う場合、教科書的な解釈から一歩進む必要

PPM分析は便利なフレームワークですが、内容をそのまま受け入れ、「負け犬は撤退」「金のなる木のキャッシュは全て問題児へ」といった教科書的な解釈を機械的に適用することは、むしろ機会損失を招きかねません。実務上は、フレームワークによる初期診断を、未来を構想するための出発点として活用する複眼的な思考が不可欠です。

その典型が、「負け犬事業の戦略的価値」を見出すシナリオです。一見「負け犬」と分類される事業であっても、市場全体の成長性が低いために競合他社が次々と撤退していく状況下では、市場で「生き残ること」自体が有効な戦略となり得ます。例えば、市場に残存することで競争環境が緩和され、相対的な市場シェアが自然と高まり、結果として高い収益性を確保できる「残存者利益」を享受できるなどです。

富士フイルムのLTOテープ(磁気テープ)事業はこの好例です※7。ハードディスクがストレージの主流となり、磁気テープ市場が縮小する中、多くのメーカーが事業から撤退しました。しかし同社は事業を継続。その後、クラウドサービスやビッグデータ時代の到来による安価で大容量なデータ保管(アーカイブ)需要が爆発的に増加したことで、LTOテープ市場は再評価・再成長を遂げました。市場からの撤退という判断を下さなかったことで、同社は現在、Googleをはじめとする巨大データセンターの需要を取り込み、この領域で圧倒的な地位を築いています。

同様に、「金のなる木が生み出すキャッシュを他事業へ」というセオリーも絶対ではありません。競争が激しい市場において、中核となる「金のなる木」事業に敢えて再投資を行い、生産効率の向上やブランド価値の強化を図ることで、競合が追随不可能な「牙城」を築き、長期的な競争優位を確立することもまた、有力な戦略的選択肢です。

PPM分析は、最終的な答えを出す計算機ではなく、戦略的な思考と議論を始めるための「たたき台」です。その利用価値は、現状を客観的に可視化し、それをもとに「このポートフォリオを未来に向けてどのように動かしていくのか」という、各社固有の中長期的なビジョンと戦略を練り上げるプロセスを始動させる点にあります。

「どこで戦うか」と「いかにして勝つか」

ポートフォリオの分析によって「現在地」が明らかになった後は、静的な分析結果から、未来を創造するための動的な戦略をいかに導き出すかというプロセスが始まります。ポートフォリオの話になると、「どの市場で戦うか?」という議論に終始しがちですが、持続的な高収益性を実現する企業の共通点は、それ以上に「その市場でいかにして勝つか?」という問いを突き詰めている点にあります。

1. 中小企業が取るべき競争戦略の王道

ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱した3つの基本戦略は、「いかにして勝つか?」を考える上での論理基盤を提供します。

● コスト・リーダーシップ戦略

業界内で最も低いコスト構造を実現し、価格競争で優位に立つ戦略。

● 差別化戦略

製品やサービスの独自性、ブランド、品質などで他社と明確に異なる価値を提供する戦略。

● 集中戦略

特定の顧客層、製品分野、地域といった狭いターゲットに経営資源を集中させる戦略。

大企業のように「規模の経済」を追求できない中小企業にとって、コスト・リーダーシップ戦略を単独で採用することは、多くの場合、不利な消耗戦を招くため、必ずしも合理的な選択とは言えません。

中小企業が持続的な競争優位を築くための王道は、「差別化集中戦略」です。これは、特定のニッチな市場(集中)において、他社には真似のできない独自の価値(差別化)を提供することで、価格競争を回避し、高い収益性を確保する戦略です。この戦略によって、中小企業は自社の限られた経営資源を最も効果的な一点に投下し、大企業が参入しにくい、あるいは参入する魅力がない「聖域」を築き上げることが可能となります。

2. 「ニッチトップ」という要塞:模倣困難な参入障壁の構築

差別化集中戦略の目指す姿は、「ニッチトップ」企業、すなわち特定の小さな市場で圧倒的なシェアと影響力を持つ企業です。ニッチ市場を見つけるだけでは不十分であり、後発の競合他社が容易に参入できない強固な「参入障壁(Moat)」を意図的に構築する必要があります。

参入障壁の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 「面倒くささ」の追求

大企業が効率を重視するあまり敬遠するような、手間のかかる複雑な、あるいは高頻度のサービスが求められる領域をあえて選び、そこでオペレーションを含めて卓越性を追求する。 - 顧客との深い関係性とスイッチングコスト

顧客の事業プロセスに深く入り込み、代替不可能なパートナーとなることで、取引先を変えることが多大な手間やリスクを伴う状態を作り出す。 - ブランドと評判

特定のニッチ市場において、「〇〇といえばこの会社」という第一想起を獲得する。 - 技術的優位性と独自プロセス

特許はもちろん、言語化が困難な「暗黙知」としての製造ノウハウや職人技を磨く。 - 組み合わせによる障壁

これらの要素を有機的に結びつけた「システム」として参入障壁を構築することで、他社は容易に追随できなくなります。

3. 事例

株式会社白鳳堂 ― 化粧筆のエルメス

同社は、化粧筆を単なる付属品ではなく、メイクの仕上がりを向上させる高性能な「道具」と再定義し、新たな市場を創造しました。

① 究極の製品差別化

伝統的な書筆の技法を応用し、動物の毛の先端(毛先)を一切カットせずに穂先を形成する「穂先を切らない製法」を確立。これにより、肌触りが格段に滑らかで、プロのメイクアップアーティストも認める圧倒的な品質を実現しています。

② プロセスイノベーション

職人一人が全工程を担う伝統的な製法ではなく、製造プロセスを約80の工程に細分化し、各人が特定の工程のプロフェッショナルとなる分業制を導入。これにより、「手作りによる高品質」と「安定的な量産」という、通常は両立困難な二つの要素を同時に実現し、他社が模倣できない生産体制を築いています。

③ 巧みなデュアルブランド戦略

世界的な化粧品ブランドのOEM生産を請け負うことで、生産規模を確保し、技術開発の原資とする。同時に、自社ブランド「HAKUHODO」を最高級ブランドとして展開し、高い利益率を確保する。このナショナルブランドとプライベートブランドの二本柱のデュアルブランド戦略が、事業の安定とブランド価値の向上を両立させています。

[関連] デュアルブランド戦略による棚割り営業

有明産業株式会社 ― コモディティ下請けからの脱却、ニッチの王へ

創業事業は、日本酒の一升瓶を入れる「木箱」の製造。しかし、プラスチックケースの登場で事業は需要は減退傾向に。

① 転機と集中

焼酎熟成用の「樽」の製造依頼をきっかけに洋樽事業に参入。リーマンショックを機に、競合が少なくノウハウの蓄積があった樽事業へ「選択と集中」を決断しました。現在は日本では唯一の洋樽専業メーカーです。

② 職人技による参入障壁

大手系列に属さない日本で唯一の独立系洋樽専業メーカーとなり、木材の選定から焼き加減、修理・メンテナンスといった言語化困難な職人技を強みとしています 。ミズナラ~~~

③ メンテナンスやリメイクのサービス化

競合が価格競争で撤退する中、同社はメンテナンスまでを手掛けることで顧客との関係を深化させ、収益性を改善。大手が手を出さない「面倒くさい」事業を極め、代替不可能な存在となりました。

事例に共通するのは、自社の強みを深く理解し、それをテコにして「どうすれば競合と違う土俵で戦えるか」を徹底的に考え抜いた点です。

未来を構想する ― 持続的成長へのロードマップ

競争戦略によって「現在の勝ち方」を確立したとしても、市場環境は絶えず変化します。持続的な成長のためには、今日の事業を守り育てると同時に、明日の成長の種を蒔き、未来の選択肢を創造する複眼的な視点が不可欠です。

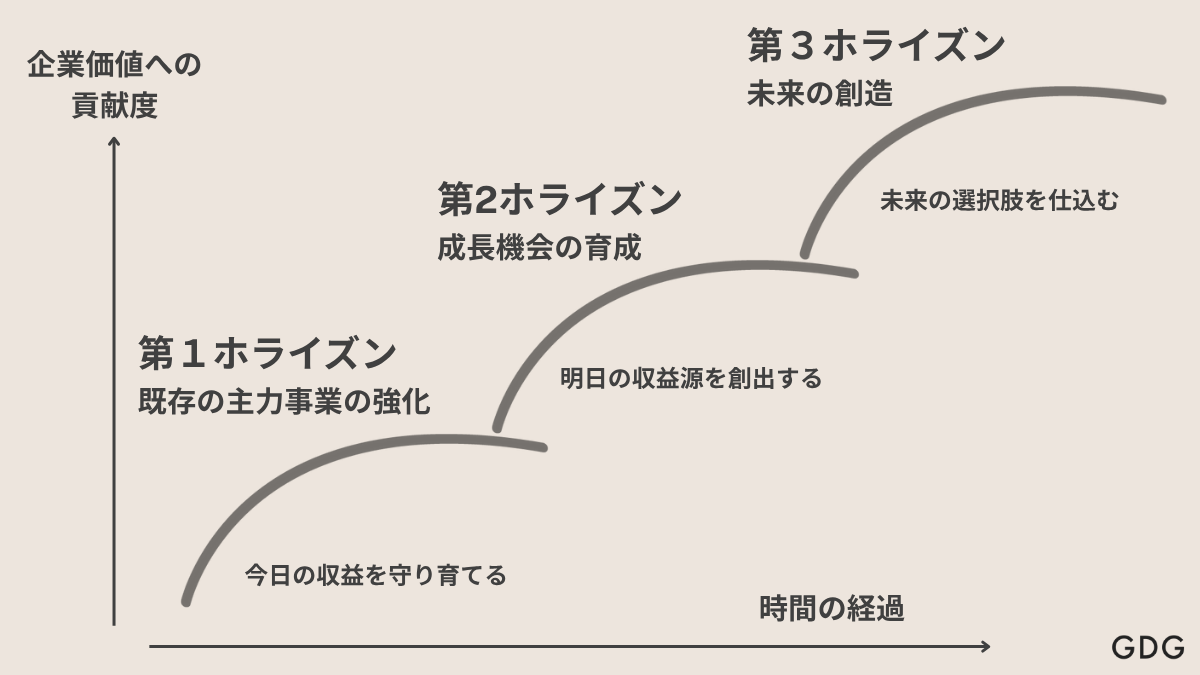

1. 成長のエンジンを多層的に設計する – 現在・中期・未来への時間軸経営

企業の成長を、単一の計画ではなく、時間軸の異なる活動の集合体として捉えることは重要です。これは、目先の収益確保と、将来の成長に向けた投資を同時に、かつバランスよく推進していく経営アプローチです。ここでは、マッキンゼーが提唱する「スリー・ホライズン」を紹介します。なお、ホライズンとは、地平線という意味ですが、ビジネスの文脈では「将来の見通し」「将来の視野」などの意味で使われます。

第1ホライズン「既存の主力事業の強化」 (0~12ヶ月)

「今日の収益を守り育てる」活動です。現在の主力事業の収益性を最大化し、競争優位を維持・強化します。オペレーションの改善、既存顧客への深耕、マーケットシェアの拡大などが含まれ、企業の現在のキャッシュフローと利益の源泉となります。

第2ホライズン「成長機会の育成」(1~3年)

「明日の収益源を創出する」活動です。将来の成長エンジンとなる新しい事業を構築し、有望な「問題児」事業の育成、既存の強みを活かした新市場への進出、新しいビジネスモデルの確立などが該当します。

第3ホライズン「未来の選択肢の創造」(3~5年以上)

「未来の選択肢を仕込む」活動です。破壊的イノベーションや将来の大きな事業機会につながる可能性のある、小規模な実験的取り組みを指します。

目先の第1ホライズンに追われるあまり、第2、第3のホライズンへの投資を怠り、主力事業が衰退期に入ったときに打つ手がなくなる状態に陥りがちですが、持続的成長の鍵は、これら三つのホライズンの活動を「同時に」推進することにあります。

2. 事業承継を「世代間の成長リレー」と捉える

この多層的な成長アプローチは、事業承継という10年単位でのプロセスにおいて、現経営者と後継者の役割を明確化し、健全な権限移譲を促すための羅針盤としても有効であると考えられます。

現経営者の役割 | 第1ホライズンのゴールキーパー

現経営者の長年の経験と深い知見は、中核事業である第1ホライズンの防衛と効率化において、他に代えがたい価値を持ちます。

重要なミッションは、第1ホライズンから生まれるキャッシュフローを最大化し、それを次世代の成長の糧として、第2・第3のホライズンへ投資することです。

後継者の役割 | 第2・第3ホライズンの開拓者

後継者の新しい視点、デジタルをはじめとした領域への親和性、そして何よりも変革へのエネルギーは、未来を創る第2・第3のホライズンで強力に発揮されます。

例えば後継者候補を第2・第3のホライズンの責任者に任命することで、後継者は自らの手で未来を築くという明確な使命感と裁量権を得ることができます。これにより、現経営者との軋轢を避けつつ、自らの実績を築き、社内から次世代のリーダーとしての信頼を獲得していくことが可能になります。

これは、権限委譲が進みづらい中小企業においても、後継者育成計画として有用ではないかと考えられます。

3. ポートフォリオ変革を具体的なアクションプランに落とし込む

ここで、第1部で行ったPPM分析と「スリー・ホライズン」を統合してみましょう。

これにより、ポートフォリオ上の各事業が、企業の成長ロードマップにおいてどのような役割を担うべきかが明確になり、「現在」と「未来」を繋ぐ、動的な流れを戦略的に管理することができます。

以下のテンプレートは、この思考プロセスを具体的な計画に落とし込むためのツールとして参考にしてください。

金のなる木

第1ホライズンの収益基盤。第2・第3ホライズンへの投資の主要な原資。

花形

第1ホライズンの成長エンジンであり、継続的な投資で優位を維持。

問題児

第2ホライズンの主要な候補。厳選の上、集中的な資源投下を行い、「花形」への育成を目指す。

負け犬

戦略的な判断が求められる。単なる資源の浪費源であれば、速やかに売却・撤退し、得られた資金や人材を第2・第3のホライズンへ再配分する。将来の市場変化を見越した「残存者利益」の可能性がある場合は、第3ホライズンのオプションとして小規模に維持することも検討。

事業ポートフォリオ変革の実行 ― 戦略を「絵に描いた餅」で終わらせないために

ポートフォリオを巡る戦略的対話は、最終的に最も重要な経営判断、すなわち有限な経営資源の再配分へと集約されます。これは、単にフレームワークのルールに従う作業ではなく、企業の未来をどの方向に賭けるかという、経営陣の主体的な意思決定そのものです。このプロセスを通じて、「選択と集中」が実行に移されます。分析と議論の結果、将来性が高いと判断された事業へ、キャッシュフローを意図的に再投資する。同時に、将来的な価値貢献が低いと判断された事業からは、計画的に資源を引き揚げる。このダイナミックな資源の移動こそが、ポートフォリオ最適化の核心になります。

1. 困難な意思決定 | 戦略的売却と撤退

ポートフォリオ変革において最も困難な意思決定の一つが、事業の売却や撤退です。特に中小企業では、創業以来の事業や、長年苦楽を共にしてきた従業員がいる事業を「聖域」と見なし、たとえ不採算であっても維持しようとする情緒的な傾向が強く、極めてデリケートな領域です。

しかし、事業撤退は失敗の証ではありません。それは、企業が未来へ向けて新陳代謝を促し、より有望な領域へ経営資源を再投下するための、極めて戦略的かつ健全な経営判断でもあります。

そして、解放された経営陣の貴重な時間や、非中核事業や収益性の低い事業を適切なタイミングで売却することで得られた資金は、自社のコア・コンピタンスが活きる中核事業へと集中投下され、企業全体の成長を加速させることにも繋がります。さらに、売却が出来る事業であれば、より事業として輝ける場を得られる可能性もあります。

「終わり」を戦略的にマネジメントすることは、決して失敗ではなく、新たな成功への「始まり」を創出するための不可欠な決断でもあるのです。

2. 人を巻き込む | 対話による組織能力の最大化

優れた戦略も、それを実行する「人」の心が動かなければ、その価値を十分に発揮することはできません。変革は、組織のメンバーにとって未知の領域への挑戦であり、不安や多様な意見が生まれるのは自然なプロセスです。重要なのは、これらの反応を「抵抗」として一方的に捉えるのではなく、変革をより良いものにするための貴重なエネルギーとして捉え、建設的な対話を通じて組織全体の力へと昇華させていくアプローチです。

土台となる「心理的安全性」

変革を成功に導く土台は、安心して自分の意見や懸念を表明できる「心理的安全性」の高い職場環境である 。従業員が「こんなことを言ったら評価が下がるのではないか」「反対意見を述べたら疎まれるのではないか」といった不安を感じることなく、率直な対話ができる文化こそが、変革の質を高め、イノベーションを促進します。心理的安全性が確保されていれば、現場でしか分からないリスクや課題が早期に共有され、計画の精度を高めることにも繋がります。

変革を推進する協創的アプローチ

変革を「トップダウンの命令」ではなく「全社的なプロジェクト」として進めるためには、体系的なアプローチが有効です。

変革の「なぜ」を共有し、危機感と期待感を醸成する

経営者は、自らの言葉で、繰り返し、変革の必要性(なぜ今なのか)、目指すビジョン(どこへ向かうのか)、そしてその道筋を情熱をもって語り続けることが必要です。一方的な伝達ではなく、対話の機会を設け、従業員の疑問や不安に真摯に耳を傾ける双方向のコミュニケーションが不可欠です。

多様なメンバーによる推進チームを結成する

変革は経営者一人では成し遂げられません。部門や役職を横断し、社内で人望のあるメンバーを集めて「推進チーム」を結成し、変革のエンジンとすることにより、特定の部署の論理に偏らない、全社的な視点での変革が可能になります。

現場の主体性を引き出し、小さな成功体験を戦略的にデザインする

壮大な計画だけでは、従業員のモチベーションは持続しづらいのが現実です。意図的に、早期に達成可能な「小さな成功」を設定し、それを推進チームや現場が主体となって達成するプロセスを支援する。成功体験を組織全体で共有し、祝福することで、「やればできる」という自信と、変革への前向きな勢いを生む。これらは、「たまたまそうなった」ではなく、あらかじめ、超えられる壁を見極めて「ストーリーとしてデザイン」しておくことが有効です。

対話を通じて懸念を解消し、計画を磨き上げる

変化に対して慎重な意見や懸念を持つ従業員との対話は、変革を成功させる上で極めて重要です。彼らの意見を「抵抗」と切り捨てるのではなく、計画の潜在的なリスクや見落としを指摘してくれる貴重なフィードバックとして捉えましょう。彼らを対話の場に招き、懸念点を解消するための具体的な解決策を共に考えることで、計画はより堅牢なものとなり、組織全体の合意形成も進む可能性はあります。ただし、過度な期待は禁物です。

3. 事例

- 企業概要: X社(卸、年商30億円~)

- 課題: 特定チャネルへの営業部門が長年赤字を計上。

- 打ち手: 経営陣は、当該部門を他社へ事業譲渡することを決断し、売却金額を成長事業へと再投資しました。具体的には、オンラインでのDtoC(直販)チャネルの構築と、海外市場向けのプレミアムブランドの開発に充当。

- 成果: 海外売上比率は0%から20%へと成長。会社全体の営業利益率も4%から10%へと改善。事業撤退が、未来への成長投資の原資を獲得するための戦略的手段になった事例です。

おわりに. 次の一手を考える

事業ポートフォリオ・マネジメントは、もはや一部の大企業のための経営理論ではありません。それは、社長の高齢化と後継者不在という構造的な課題を抱え、絶え間ない市場の変化に晒されるすべての日本企業にとって、持続的成長、ひいては生存そのもののための必須要件です。

その本質は、一度きりの改革プロジェクトではなく、自社の事業構成を常に問い直し、環境変化に適応し続ける、動的で継続的な経営規律にあります。PPMなどのフレームワークは、そのための思考を補助する強力なツールですが、真に重要なのは、それらの分析結果に基づいて、時には痛みを伴う「選択と集中」、そして「事業の新陳代謝」を断行する経営の意志でもあります。

後継者世代が直面する大きな経営課題は、突き詰めれば「限りある資源を、どこに再配分するか」という一点に集約されます。事業承継を、事業ポートフォリオ最適化の機会と捉え、時として撤退事業から得た資金を未来の成長ドライバーへと戦略的に投入することは、企業の価値が向上する一手となり得ます。

事業承継は、単なる所有権の移転ではありません。それは、先代への敬意を胸に、次代を担う後継者が新たな価値を創造し、企業を「第二創業」へと導くための、またとない神聖な負託です。このレポートが、その険しくもやりがいのある道のりを歩む経営者の皆さまに少しでもお役にたてば幸いです。

当社では、第二創業支援、事業ポートフォリオの現状診断、事業売却・M&Aの実行支援、PMI(統合作業)まで、ワンストップでご支援するコンサルティングサービスを提供しています。事業承継を機に企業変革を目指す経営者様や後継者の皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

GDGの事業承継コンサルティング

参考・出典一覧

[出典1] 株式会社帝国データバンク「全国企業「後継者不在率」動向調査(2024年)」

[出典2] 株式会社帝国データバンク「全国「社長年齢」分析調査(2024年)」

[出典3] 経済産業省「2025年版 中小企業白書 概要」

[出典4] 中小企業庁「2025年版 中小企業白書」

[出典5] 中小企業庁「親族内承継に関する現状分析と今後の検討の方向性について」

[出典6] 経済産業省「ものづくり日本大賞 第一回 内閣総理大臣賞」

[出典7] 富士フィルム 先進のLTOテープが、ビッグデータの未来を守る。

[出典8] Enduring Ideas: The three horizons of growth

[出典9] 経済産業省 「事業再編実務指針 ~事業ポートフォリオと組織の変革に向けて~ (事業再編ガイドライン)」

▼「GDGマガジン」とは?

GDGマガジンは、事業承継、営業、マーケティング、組織づくりなど、中堅・中小企業経営者の皆様に役立つ情報をわかりやすく発信するビジネスメディアです。経営や事業承継の実践的な経験を活かしながら、経営者様が抱える様々な課題に寄り添い、価値あるコンテンツをお届けしています。

監修者

宇納 陽一郎

グランド・デザイニング・グループ代表。早稲田大学卒業後、野村證券にて営業・投資銀行業務に従事した後、日清食品にて経営企画・M&Aに従事。その後、PE投資会社にて複数社での事業承継および新体制構築を経験。経営や事業承継の実体験を活かした事業承継支援を提供。㈱ウォーターフロント代表取締役、㈱ナルネットコミュニケーションズ取締役等を歴任。

※本サイトは、法律・税務・会計またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情をもとに専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断にてご利用をお願いします。また、掲載している情報は記事更新時点のものです。

関連記事

マガジンTOP

マガジンTOP