バンドル販売(価格バンドリング)とは?バンドリング戦略からメリット・デメリットまで徹底解説-企業成長支援- GDG

MAGAZINEマガジン

バンドル販売は、複数の商品をまとめて魅力的なセットとして提供するマーケティング・販売手法です。このバンドリング戦略を正しく設計・運用すれば、売上向上と在庫最適化に大きな効果をもたらします。本記事では、バンドル販売の基本的な定義から、具体的なメリット・デメリット、業界別の成功事例、利益を生む価格計算まで解説します。

目次

バンドル販売(価格バンドリング)とは?

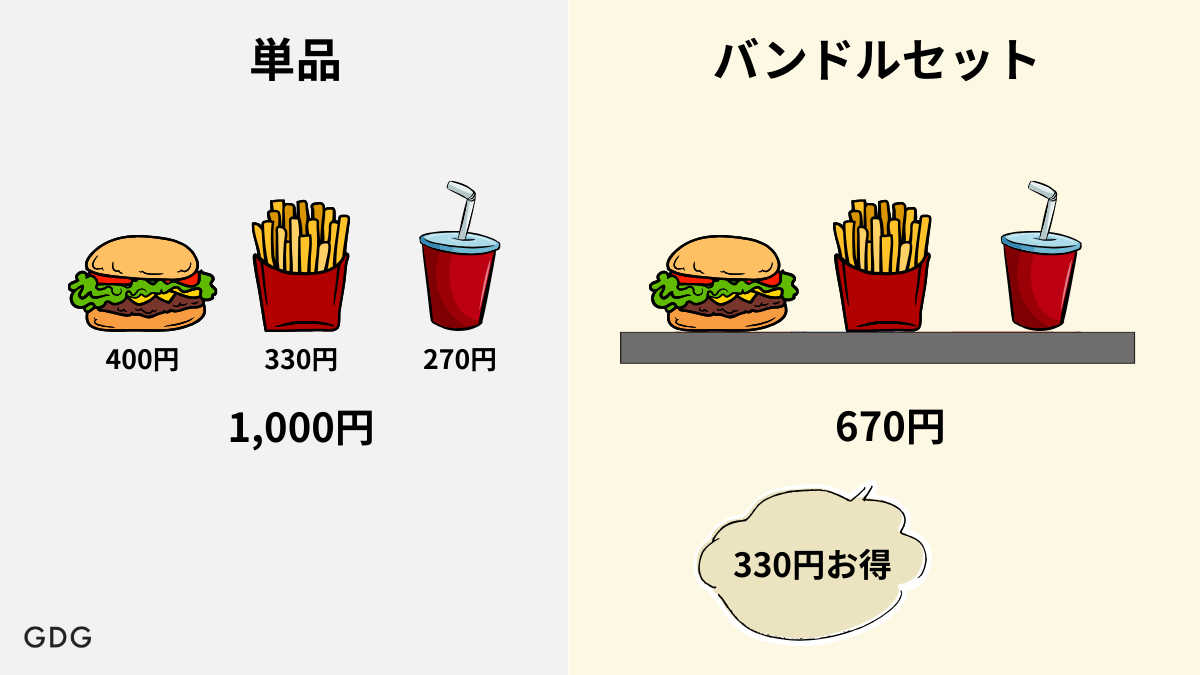

バンドル販売とは、複数の異なる商品や同じ商品を束ねて一つのセットにし、通常よりもお得な価格で販売するマーケティング手法です。英語の「Bundle (バンドル) 」が「束」や「包み」を意味する通り、商品をひとまとめにした「バンドルセット」として提供します。

例えば、スーパーの「カレー材料セット」や、ファストフード店の「バリューセット」、ソフトウェア業界の「Microsoft Office」のようなスイート製品が典型例です。こうしたバンドルセットは、顧客にお得感や利便性といった付加価値を提供し、購買意欲を高め、客単価 (一人当たり購入額) を引き上げる狙いがあります。

セット化によって「割安に感じる」「一度に用事が済む」といった心理的・利便性の効果が生まれ、その結果として購買点数や客単価が増え、在庫回転が早まる。これを「バンドル効果」と呼びます。

バンドル販売とセット販売の違い

バンドル販売とセット販売は似た概念ですが、微妙な違いがあります。

セット販売は、あらかじめ企画・梱包されたひとまとまりの商品パックを販売する形態です。多くの場合、同じ種類や関連する商品を一定数まとめて販売します。

バンドル販売は、販売の場面で異なる商品や同一商品を組み合わせて提供する戦略であり、異種商品の組み合わせも含みます。販売現場での企画力や柔軟性が強みです。

簡単に言えば、セット販売は「セットそのものが商品」であり、バンドル販売は「販売方法の一種」と言えます。

例えば、飲料水の6本パックはメーカーがあらかじめパック商品として用意したセット販売の一例です。

一方、スーパー店頭で「牛乳とシリアルを同時購入で○○円引き」というように異なる商品を組み合わせて販売するのはバンドル販売の一例です。このように、セット販売は単品では手に入らないまとまった商品パックであることが多いのに対し、バンドル販売は販売現場の工夫として柔軟に組み合わせを提案できる点が特徴です。

| 項目 | バンドル販売 販売戦略 | セット販売 商品形態 |

|---|---|---|

| 定義・意味 | 複数の別々の商品を販売段階で組み合わせて一つのセットとして提供する手法。 | 企画段階からあらかじめセット化された商品そのものを販売する形態。 |

| 代表的な例 | 店頭・ECでの組み合わせ促進 | メーカー企画や同一商品のまとめ売り |

| 価格設定 | 単品合計より割安に設定することが多い(混合バンドル)。 | 単品合計より割安な場合もあるが、ギフト等では必ずしも割安でないことも。 |

| 顧客メリット | 欲しい商品の組み合わせを一度にお得に買える/関連アイテムの発見。 | 個別に買う手間が省ける/必要なものが一括で揃う。 |

| 企業メリット | 客単価向上、在庫処分、新商品の認知拡大、クロスセル促進など。 | まとめ買い・ギフト需要の取り込みによる売上増、物流の簡素化など。 |

バンドル販売と「クロスセル」の関係性

バンドル販売は、関連商品を併せて提案する販売手法であるクロスセルとも密接に関連しています。

両者は「顧客1人あたりの購入点数を増やす」という目的では共通していますが、販売のタイミングと形態が異なります。

・バンドル販売:販売前の段階でAとBをひとつのセットとして提示します。

・クロスセル:商品(A)を購入しようとしている顧客に対し、関連商品(B)を追加で勧めます。

例えば、スーパーで「牛乳+シリアルのセット割引」はバンドル販売、同じ売り場で「牛乳を買うならシリアルはいかがですか?」と店員が勧めるのはクロスセルの一例です。

| 項目 | バンドル販売 | クロスセル |

|---|---|---|

| 提案タイミング | 購入前にセット商品として提示 | 商品Aを選んだ後にBを追加提案 |

| 提案形態 | 最初から組み合わせて価格設定 | 個別の商品を追加提案 |

| 価格インセンティブ | セット割引・特別価格が多い | 割引なしの場合もある |

| 主な狙い | お得感と利便性で購買促進 | 関連ニーズの掘り起こし |

| 例 | 牛乳+シリアルのセット割引 | 牛乳を買う顧客にシリアルを勧める |

例えば、スーパーで「牛乳+シリアルのセット割引」はバンドル販売、

同じ売り場で「牛乳を買うならシリアルはいかがですか?」と店員が勧めるのはクロスセルの一例です。

なぜバンドル販売が有効なのか?バンドル販売の主要メリット

バンドル販売は、売上拡大や在庫処分といった企業側の課題解決だけでなく、顧客にとっても利便性や満足感をもたらす販売戦略です。ここでは主なメリットを整理します。

客単価と利益率の向上

複数商品を同時に購入してもらうことで、一人当たりの購入額 (客単価) を引き上げることができます。特に成熟市場では新規顧客の獲得が難しいため、既存顧客からの売上を増やす手段として有効です。さらに、利益率の高い商品と低い集客商品を戦略的に組み合わせることで、全体の利益率を確保しながら売上を伸ばすことが可能です。

在庫消化・滞留在庫の効率的な削減

単品では売れ行きが悪い商品も、人気商品とのバンドルにすることでお得感を演出し、販売機会につなげやすくなります。結果として在庫回転率が上がり、廃棄ロスの削減にも効果を発揮します。

顧客満足度の向上(利便性・お得感)

関連商品がバンドルになっていることで、顧客は商品を探す手間を省けます。さらに単品でそれぞれ購入するよりも割安であるため、「良い買い物ができた」という満足感が得られ、ブランドロイヤルティの向上にも貢献します。

新商品のプロモーションと新規顧客の開拓

新商品を既存の人気商品とバンドルすることで、顧客が手に取るハードルを下げることができます。まずは試してもらうことで新商品の良さを知ってもらい、将来の単品購入へと繋げる強力なプロモーション手法となります。

売り場の活性化と提案力の強化

「新生活応援セット」や「週末BBQセット」のように、テーマ性のあるバンドルは、単なる商品陳列に比べて売り場を魅力的に見せ、活性化させる効果があります。また、本来は別々に購入される商品を組み合わせることで、顧客に新たな商品を発見してもらえる機会が生まれます。

これにより、関連カテゴリー全体の売上アップ (クロスセル) が期待できます。

バンドル販売の導入前に知っておくべきデメリットと対策

バンドル販売は効果的な戦略である一方、実施方法を誤ると利益やブランドに悪影響を及ぼす可能性があります。事前に想定されるリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

利益率の低下リスクと対策

【リスク】 割引を伴うため、単品販売時より利益率が低下する可能性があります。売上は増えたが利益は減った、という事態に陥ります。

【対策】 事前に利益シミュレーションを行いましょう。利益率の高い商品と低い商品を組み合わせる、原価の低いサービス (延長保証など) をバンドルにするなど、全体の利益率が目標値を下回らないような設計が不可欠です。

カニバリゼーションのリスクと対策

【リスク】割引率の高いセットを常態化させると、顧客が本来単品で購入するはずだった商品をバンドルでしか買わなくなる可能性があります。本来単品で定価で買ってくれていた顧客までバンドル購入に流れてしまうと、利益構造が崩れるリスクがあります。

【対策】 「期間限定」「数量限定」など、キャンペーンに特別感を持たせることで、定価での販売への影響を最小限に抑えられます。また、バンドルでしか手に入らない限定品を含めるのも有効です。

在庫管理・オペレーションの複雑化と対策

【リスク】 バンドル用に商品を組み合わせ、パッケージや値札を変更する作業が発生します。また、単品とセットで在庫管理を分ける必要があり、業務負担やコストが増加する場合があります。

【対策】 事前にオペレーション影響を検討し、現場の作業についてはマニュアルを整備するなど、無理のない範囲で計画的に実施することが重要です。利益率の低下リスクと対策で見た通り、販売効果と追加コストのバランス評価を行うことも必要です。

ブランド価値毀損のリスクと対策

【リスク】 過度な値引きの常態化や、不要な商品を「押し付けられている」と顧客に感じさせてしまう組み合わせは、ネガティブな印象を与え、長期的なブランドイメージを損なう恐れがあります。

【対策】 バンドルの目的を「価値の提供」に置くことが重要です。ニーズに基づいた価値ある組み合わせを考え抜くことが、ブランド価値を守ることにも繋がります。

法的リスクと業界規制

顧客が望まない商品を「抱き合わせ販売」する行為は、独占禁止法の規制対象となる場合があります※。

顧客利益を損なわない公正な販売設計が大前提です。バンドル販売は顧客に価値ある組み合わせを任意で選べる形で提供するものです。

バンドル販売の具体例と効果

バンドル販売は様々な業界で活用されています。具体的な事例を見てみましょう。

スーパーマーケット・小売店・飲食店:「ついで買い」を促す組み合わせ

【カレー材料セット】

じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、カレールウのように、特定の料理に必要な食材をまとめて陳列。献立を考える手間を省き、関連商品を一度に購入してもらえます。

【靴下3足セット】

「3足で1,000円」のように、消耗品をまとめ買いする需要を喚起します。

【ファストフードのセットメニュー】

ハンバーガー (集客商品) に、利益率の高いポテトやドリンクを組み合わせる王道の戦略です。

【居酒屋のコースメニュー】

「2時間飲み放題+料理8品で4,000円」のように、客単価を固定し、収益予測を立てやすくします。

メーカー:ブランド体験を届ける限定パック

メーカーが主体となり、ブランド価値の向上や新商品のプロモーションを目的として企画するバンドルです。小売店と協力して展開されることもあります。

【トイレタリー商品のセット】

シャンプーとコンディショナー、洗剤本体と詰め替え用などをセットにした限定パック。ブランドを揃えて使ってもらうことで、顧客のロイヤルティを高めます。

【おまけ付きの限定セット】

菓子メーカーが新商品にオリジナルキャラクターのグッズを付けたり、化粧品メーカーが基礎化粧品セットに限定ポーチを付けたりすることで、付加価値を高め、購買意欲を刺激します。

デジタル・サービス:顧客を囲い込むエコシステム戦略

デジタルコンテンツやサービス業界では、顧客を自社のサービス群 (エコシステム) に囲い込み、継続的な利用を促すためにバンドルが活用されます。

【ソフトウェアスイート】

Microsoft OfficeやAdobe Creative Cloudのように、複数のアプリケーションをまとめて提供。単品で揃えるよりお得な価格設定で、競合サービスへの乗り換えを防ぎます。

【ハードウェアとサービスの連携】

AppleがiPhoneの購入時に、保証サービスAppleCareや純正ケースをセット割引で提案するのは典型例です。ハードウェアを核に、関連サービスやアクセサリーを組み合わせることで、顧客体験と収益性を同時に高めています。

D2C・サブスクリプション:独自の価値を提供するピュア・バンドル

D2C (Direct to Consumer) やサブスクリプションモデルでは、他では手に入らない独自の価値を提供するために「純粋バンドル (セットでしか購入できない形態) 」が用いられることがあります。

【ミールキットの宅配サービス】

ミールキットは、レシピとそれに必要な量の食材をセットにして宅配されます。食材を単品で購入することはできず、このセット自体が商品となっています。

バンドル販売の種類・パターン

バンドル販売は、組み合わせ方や販売条件によっていくつかのパターンに分けられます。それぞれの特徴と事例を理解することで、自社の商品特性や販売戦略に適した形を選択できます。

純粋バンドル(Pure Bundling):限定感を演出

セット商品としてのみ販売し、単品では購入できない形態です。限定性や特別な価値を演出しやすい一方、顧客の選択肢を狭めるため、セット内容に絶対的な魅力がある場合に有効です。

【使用例】ギフト詰め合わせ、イベント限定セット、特典付きの期間限定パックなど。

混合バンドル(Mixed Bundling):顧客に選択肢を提供

単品でも購入できるが、セット購入の方が割安になる形態です。顧客の選択肢を残しつつ、セット販売による客単価アップを狙えます。

【使用例】スーパーの「3個で◯円」、外食チェーンのセットメニュー、多機能をまとめたSaaSプランなど。

クロスセル・バンドル①(関連商品をセットに)

中核となる商品と、その価値を高める補完的な商品を組み合わせる手法です。本体とアクセサリー、保証サービスなどをセットにするのが典型例です。

【使用例】スマートフォンの本体+純正ケース+保証サービス、プリンター+交換用インクカートリッジ、一眼レフカメラ+交換レンズキットなど。

クロスセル・バンドル②(異種商品の組み合わせ販売)

異なる商品をテーマや用途に合わせてセット化する方法です。クロスセル効果や新商品の認知拡大にもつながります。

【使用例】スーパーの「カレー材料セット (じゃがいも・にんじん・玉ねぎ・ルウ) 」、ドラッグストアの「新生活応援セット (洗剤・柔軟剤・掃除用品) 」、ファーストフードのバリューセットなど。

同種商品のまとめ売り:消耗品の需要を喚起

靴下や飲料、文房具など、同じ商品を複数まとめて割引価格で販売するシンプルな手法です。

消耗品など、顧客が「よく買うもの」に対して特に効果的で、先買い需要を喚起します。

【使用例】靴下3足セット、ペットボトル飲料6本パック、文房具の10本セット、ビールのケース売りなど。

在庫一掃バンドル:不良在庫を利益に変える

廃版予定などの在庫品を、人気商品と組み合わせて割引価格で提供する手法です。

在庫削減という明確な目的がありますが、「不要品の押し付け」と見なされないよう、組み合わせの魅力や価格設定に工夫が必要です。

【使用例】人気のアパレル商品+低回転だが相性の良いアクセサリー、定番の食品+季節限定フレーバーの在庫品、最新モデルのガジェット+旧モデルの周辺機器など。

バンドル販売の価格設定と計算方法

バンドル販売を成功させるには、適切な価格設定と事前の収益シミュレーションが不可欠です。特に「値引き幅」と「販売数量増加」の関係を把握しておくことで、利益を確保しながら効果を最大化できます。

3つの価格設定パターン

ECサイトのカートシステムなどでは、主に以下の3つの割引パターンが用いられます。

定額値引き:「3点購入で1,000円引き」のように、購入金額に関わらず一定額を値引く方法。

定率割引:「3点購入で10%OFF」のように、合計金額に対して一定率を割引く方法。

定額固定:「よりどり3点で5,000円」のように、合計金額を固定価格にする方法。

利益シミュレーションの具体的な手順

・セットに含める各商品の「販売価格」と「原価」をリストアップ。

・単品で販売した場合の「合計価格」と「合計粗利額」を計算。

・決定したバンドル価格を元に、バンドル販売時の「粗利額」と「粗利率」を計算。

・単品販売時とバンドル販売時の粗利額を比較し、1セット販売するごとにどれだけ利益が減少 (または増加) するかを把握。

・その利益減少分をカバーするには、販売数量がどれだけ増える必要があるかを試算

・必要販売数量が現実的か判断する。結果が厳しい場合は、割引率を変更する、セット内容を変更する、販売期間を限定するなどの調整を行う。

【利益シミュレーション表の例】

| 項目 | 単品A | 単品B | 単品販売時 合計 | バンドル販売時 |

|---|---|---|---|---|

| 販売価格 | 3,000円 | 1,500円 | 4,500円 | 3,980円 |

| 原価 | 1,500円 | 500円 | 2,000円 | 2,000円 |

| 粗利額 | 1,500円 | 1,000円 | 2,500円 | 1,980円 |

| 粗利率 | 50.0% | 66.7% | 55.6% | 49.7% |

この例では、バンドル販売により1セットあたりの粗利が520円減少します。この減少分を補うには、単品販売時よりも約1.26倍(26%増)の販売数量が必要、ということが分かります。安易な値引きは利益を圧迫するだけでなく、ブランド価値の低下にもつながる可能性があります。数値検証とPDCAサイクルを繰り返すことで、収益性と販売効果の両立を図ることが重要です。

特に、割引による販売数量の増加が利益にどう貢献するかを正確に把握するためには、限界利益の考え方を理解しておくと、より精度の高い判断が可能になります。

バンドル販売を成功させるポイント

バンドル販売は単なる値引きやセット化ではなく、戦略的に設計・運用することで効果が最大化します。ここでは、利益を確保しつつ顧客満足度も高めるための4つの重要ポイントを解説します。

ユーザーニーズに沿った「刺さる」組み合わせを見つける

成功するバンドルは、顧客が「ちょうど欲しかった」と感じる組み合わせです。POSデータやECサイトの購買履歴を分析し、「Aという商品を買う人は、Bも一緒に買うことが多い」といった併買データから、顧客の潜在ニーズに合ったセットを設計しましょう 。

ポイントは、利便性・テーマ性・楽しさなどを盛り込むことなどで、不要品が混じると逆効果になるため、ターゲット顧客像を明確にして構成します。

利益率を考慮した戦略的な商品選定

前述の通り、利益率の考慮は絶対です。集客力はあるが利益率の低い商品と、知名度は低いが利益率の高い商品を組み合わせるなど、全体の利益を確保できる商品構成がポイントです。セット全体の粗利率が目標値を下回らないようにシミュレーションを行うことが重要です。どのような商品を組み合わせるか ( プロダクトミックス ) を考え、その販売構成比 ( セールスミックス ) を最適化することが、利益最大化の鍵となります。

適切なプロモーションと限定感

バンドルの価値を理解してもらうには、単品合計価格とセット価格の差など、なぜこのセットがお得なのかを、顧客に分かりやすく伝える工夫が必要です。さらに、「今月限定」「50セット限り」といった希少性を加えることは、購買行動を後押しします。

KPIを設定し、PDCAサイクルを回し続ける

販売して終わりではありません。バンドル販売がどれだけ売上金額・数量に貢献したか、客単価や利益率はどう変化したか、どの組み合わせが売れたか、といった重要業績評価指標 (KPI) を定期的に測定し、効果を検証しましょう。

データに基づき、バンドル内容や価格設定を柔軟に見直し、改善を続けることが長期的な成功に繋がります。

消費者心理の活用術

バンドル販売は、組み合わせ方や価格設定の工夫だけでなく、消費者心理の活用によって効果をさらに高められます。

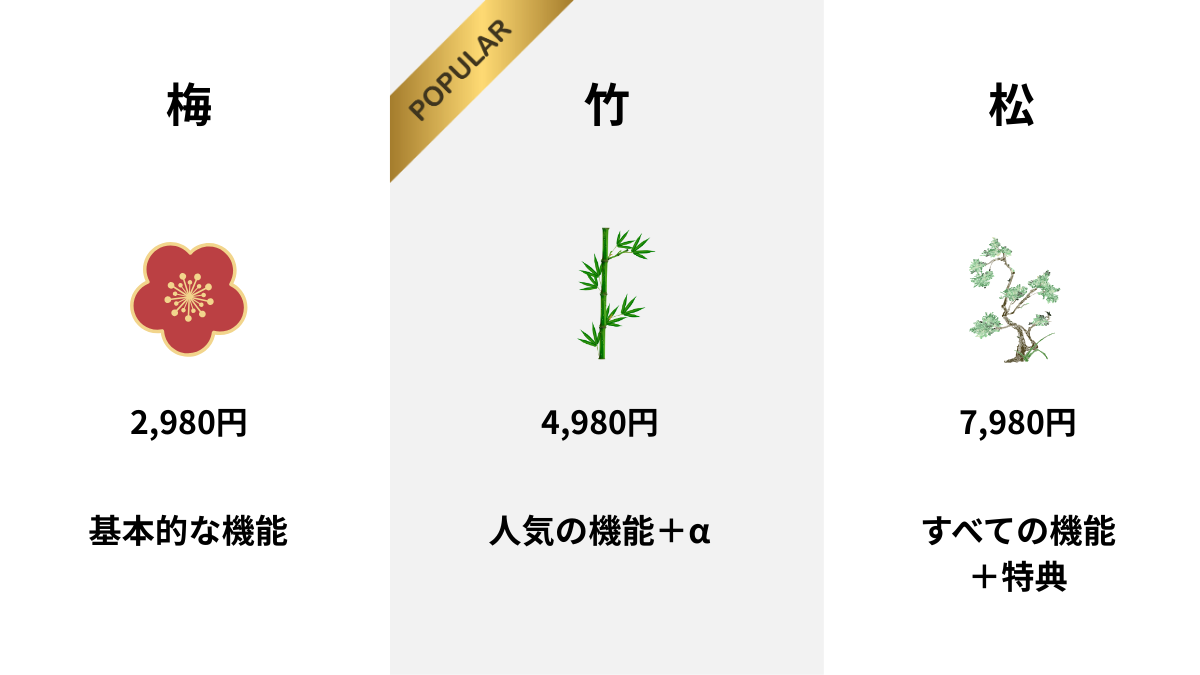

松竹梅で真ん中を選んでいただく「サンドイッチ戦略」

多くの人は、3つの選択肢を提示されると、極端に高い・安い価格を避け、無意識に真ん中の選択肢を選びやすい傾向があります。これは「極端の回避性」や「ゴルディロックス効果」と呼ばれます。

例えば3段階のバンドル (松・竹・梅) を用意し、最も売りたい商品を「竹 (中間価格) 」に設定することで、その商品に顧客を誘導する戦略です。

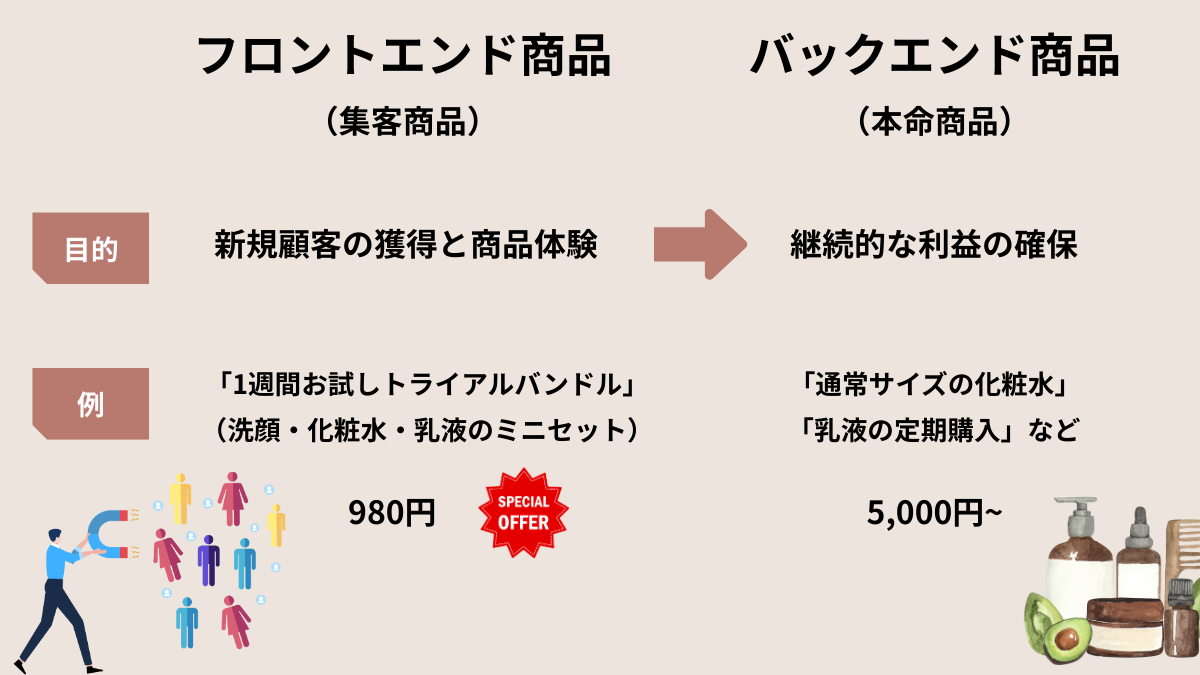

集客商品と本命商品を組み合わせる「フロントエンド・バックエンド戦略」

この戦略は、ビジネスを「集客」と「収益化」の二段階に分けて考える手法です。まずはお試し価格の集客商品 (フロントエンド) で顧客との接点を作り、そこで得た信頼関係を元に、本当に利益を生む本命商品 (バックエンド) を後から購入していただく流れを設計します 。

フロントエンド商品 (集客商品) とは?

目的:新規顧客を獲得し、関係性を築くこと。

特徴:利益は度外視した、手に取りやすい魅力的な価格。初回限定のお試しセットなどが典型です。

バックエンド商品 (本命商品) とは?

目的:継続的な利益を生み出すこと。

特徴:フロントエンド商品を体験し、価値を感じてくれた顧客に提案する、より高価格・高利益率の商品や継続的なサービス。

バンドル販売は、特にこのフロントエンド商品を魅力的に見せる上で大きな効果を発揮します。例えば、スキンケアブランドが、洗顔料・化粧水・乳液のミニサイズを組み合わせた「1週間お試しトライアルバンドル」を初回限定980円といった価格で提供します。顧客はこのお得なバンドルをきっかけに商品の品質を体験し、効果に満足すれば、バックエンド商品である「通常サイズの化粧水(5,000円)」などを購入してくれる、という流れを作ることができます。

バンドル販売を有効活用するために

バンドル販売、すなわち効果的なバンドリング戦略は、単なる値引きセールではありません。顧客ニーズを深く理解し、戦略的に商品を組み合わせ、適切な価格設定とプロモーションを行うことで、「客単価向上」「在庫最適化」「顧客満足度向上」という大きな果実をもたらす高度なマーケティング戦略です。

しかし、その効果を最大化するためには、綿密な計画と実施後の効果検証が欠かせません。メリットを最大限引き出し、リスクを最小限に抑えることができれば、自社の競争優位性を高め、持続的な成長につなげられます。

グランド・デザイニング・グループでは、営業戦略の設計から経営管理体制の構築まで、貴社の成長を総合的に支援いたします。無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まずは無料相談してみる参考文献

[1] 公正取引委員会「よくある質問コーナー(独占禁止法)(抱き合わせ販売)」

▼「GDGマガジン」とは?

GDGマガジンは、事業承継、営業、マーケティング、組織づくりなど、中堅・中小企業経営者の皆様に役立つ情報をわかりやすく発信するビジネスメディアです。経営や事業承継の実践的な経験を活かしながら、経営者様が抱える様々な課題に寄り添い、価値あるコンテンツをお届けしています。

監修者

宇納 陽一郎

グランド・デザイニング・グループ代表。早稲田大学卒業後、野村證券にて営業・投資銀行業務に従事した後、日清食品にて経営企画・M&Aに従事。その後、PE投資会社にて複数社での事業承継および新体制構築を経験。経営・営業・管理の実体験を活かした営業戦略や経営経営管理体制の構築支援を提供。㈱ウォーターフロント代表取締役、㈱ナルネットコミュニケーションズ取締役等を歴任。

※本サイトは、法律・税務・会計またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情をもとに専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断にてご利用をお願いします。また、掲載している情報は記事更新時点のものです。

関連記事

マガジンTOP

マガジンTOP