事業承継計画書の作り方【2025年最新版】税制特例の期限は?ひな形・記入例で徹底解説-企業成長支援- GDG

MAGAZINEマガジン

日本の経営者の平均年齢は年々上昇し、2024年時点で60.7歳と過去最高を更新しました。多くの中小企業が事業承継の時期を迎えていますが、後継者が決まっていない「後継者不在率」は依然として50%を超えています。事業承継は、すべての企業にとって避けては通れない重要な経営課題です。

しかし、多くの経営者が日々の業務に追われ、対策を先延ばしにしがちです。事業承継には、後継者の育成なども含めると5年から10年という長い期間が必要です。準備不足のままでは、企業の存続そのものが危うくなる可能性がありますが、「何から手を付ければいいのか分からない」「後継者が決まらない」といった要因もあり、事業承継計画を策定している会社はわずか20%というデータもあります(東京商工会議所「事業承継に関する実態アンケート」)。

この記事は、単なる計画書の書き方ガイドではありません。計画策定の具体的なステップから、期限が迫る税制優遇の活用法、費用負担を軽減する補助金、そして実際の成功・失敗事例までを網羅した「ワンストップ・ソリューション」です。特に、贈与税・相続税の納税が猶予・免除される「事業承継税制」の特例措置を受けるための『特例承継計画』の提出期限が2026年3月31日に迫っているという事実は、今すぐ検討をすべき理由の一つです。

なお、事業承継の全体像は 事業承継ガイド にまとめていますので、合わせてご参照ください。

目次

事業承継計画とは?

事業承継計画書とは

事業承継計画とは、会社の経営権や資産を次世代に引き継ぐために、承継の時期や課題、具体策を整理した中長期的な経営計画のことです。

文書形式でまとめた「事業承継計画書」と、それをスケジュール化した「事業承継計画表」の両方で構成されます。

誰に後を託すのか(後継者)、何を引き継ぐのか(経営権・株式・資産・負債など)、いつまでに引き継ぐのか(目標時期・スケジュール)、そしてどうやって引き継ぐのか(方法・手段)までを明確に定めておく計画書と位置付けられます。

計画書には一般的に次のような内容が含まれます。

- 企業の現状と将来計画: 承継後の新体制で目指す経営ビジョンや数値目標(中期経営計画)

- 後継者に関する事項: 後継者候補の氏名・経歴、後継者育成計画(経験や研修)

- 組織体制や人事: 承継後の組織図や役員体制、キーパーソンの配置など

- 資産・株式・負債の承継方法: 株式や事業用資産の移転方法(贈与・売買・M&A等)、個人保証や借入金の取り扱い

- 関係者との合意形成: 親族・後継者・従業員・取引先・金融機関などへの説明や合意の計画(トラブル防止策)

このように、計画書は単なる手続きではなく、会社の現状分析から承継後の姿までを包括的に描く設計図です。

事業承継計画表とは

計画表は、計画書で定めた方針や施策を時系列に落とし込んだ工程管理表です。

例えば「1年目:営業部長に任命」「2年目:取締役に就任・株式移転開始」「3年目:代表交代」など、具体的なマイルストーンを年度ごとに示します。これにより、抽象的な方針が実際のアクションへと変換され、実務レベルで承継を進めるための指針となります。

注意点

注意すべきポイントは、計画書を作成すること自体がゴールではないということです。

中小企業庁の『事業承継ガイドライン』でも「事業承継計画書という成果物を作ること自体が最終目的ではなく、現経営者と後継者が対話しながら計画を策定するプロセスや、計画を活用して円滑な承継を実現することに意義がある」と指摘されています。したがって本計画は単なる書類ではなく、現経営者と後継者、従業員が会社の将来像や課題を共有するためのコミュニケーションツールであり、事業承継成功への実行ステップと位置付けるべきものです。

なぜ事業承継計画が必要なのか?そのメリット

事業承継計画の策定には手間も時間もかかりますが、それに見合う大きなメリットがあります。特に中小企業にとっては、会社の存続を左右する重要な備えです。ここでは代表的なメリットを5つに整理します。

メリット1. 現経営者と後継者の認識合わせ

事業承継に向けて現経営者と後継者が十分に対話し、会社の現状や将来像について共通認識を持つことが重要です。計画策定プロセスを通じて双方の意見をすり合わせることで、承継後の経営方針がブレるのを防ぎます。事業承継計画書はこの対話の成果を形にしたものであり、コミュニケーションツールとして機能します。

メリット2. 親族・従業員間のトラブル防止

事業承継方法によっては、親族内での後継者争いや役員・従業員の不満が生じる可能性もあります。

事前に関係者の意見を広く聞き、合意事項を計画書に明文化しておくことで、承継後の紛争を未然に防ぐ効果があります。計画書は関係者との約束事を共有する書類としての役割も果たします。

メリット3. 事業承継税制など公的優遇策の活用

親族内承継では自社株の相続や贈与に多額の税金(相続税・贈与税)がかかるケースがありますが、これを大幅に軽減できるのが法人版事業承継税制です。この制度を適用するには一定の条件を満たす必要があり、事業承継計画書は自社がその条件を備えていることを示す資料にもなります(詳細は後述)。

つまり計画書を作っておけば、税制優遇措置を受けやすくなるという大きなメリットがあります。

メリット4. 取引先や金融機関の安心感

社長交代は取引先や金融機関に不安を与えがちですが、事前にしっかり計画を立てている企業であれば信頼を得やすくなります。実際に計画書を策定し、後継者や承継スケジュールを社外にも共有しておくことで、「この会社は計画的に世代交代を進めている」と評価され、取引の継続や金融支援を得やすくなります。逆に計画なしに突然の交代となれば、信用不安から融資姿勢が厳格化されたり取引停止リスクも生じかねません。事業承継計画はステークホルダーへのアピールにもなるのです。

メリット5. 事業承継は、会社の未来を描く「第二の創業」

事業承継は単なる世代交代ではなく、会社の理念や文化といった無形資産を次世代にどう受け継ぐか、そして次の10年をどう描くかという未来戦略そのものです。つまり「事業承継計画」は、会社の未来をデザインするための「第二の創業に向けた設計図」と位置づけられます。また、経営トップの突然の不在に備えて後継者を計画的に育成し続けることは、企業価値を守り高める絶対条件です。だからこそ事業承継は、守りのためだけでなく、会社の強みを再認識し未来の成長戦略を描く絶好の機会であり、その羅針盤となるのが事業承継計画なのです。

[関連]事業承継の「なぜ今?」後継者育成と経営者の引退年齢から考える、事業承継の時期と準備期間

まずは無料相談してみる

事業承継計画書の作り方と手順

それでは、実際に事業承継計画書をどのように作成していけばよいか、基本的な手順を解説します。闇雲に書き始めるのではなく、現状分析から段階的に進めることがポイントです。

ステップ1. 自社の現状分析

- ・後継者候補は1名以上リスト化し、意思確認を済ませている

- ・持株比率/評価方法/移転方針(贈与/売買等)を決めている

- ・借入・個人保証・担保の取り扱い方針を決めている

- ・無形資産(理念・信用・ノウハウ)を見える化し始めている

- ・金融機関・主要取引先への説明タイミングを設計している

最初に行うべきは自社の経営状況の棚卸しです。自社の強み・弱み、財務状況、組織体制、主要な経営資源、そして後継者候補の有無などを客観的に洗い出します。現経営者にしか分からない属人的なノウハウや取引関係も含め、事業の全体像を見える化しましょう。この現状分析によって、後継者選びや承継方法を検討する上での課題も明確になります。

- 経営資源: 会社の資産(不動産、設備、知的財産)、負債、キャッシュフロー、従業員数と構成

- 株式: 現経営者および親族の保有株式数と割合、株価評価額

- 個人資産: 現経営者の個人資産と負債(特に会社の連帯保証など)

- 後継者: 後継者候補のリストアップとその意欲・能力の評価

- 課題: 贈与や相続にあたり想定される税務上・法務上の問題点の洗い出し

ステップ2. 事業承継方針の決定

現状を把握したら、次に誰に・どのように承継するかの方針決定です。

親族内承継、従業員承継(MBO含む)、第三者承継(M&A)のどれを選ぶか、それぞれメリット・デメリットを比較検討します。同時に承継の対象(株式、事業用資産、経営権、負債など)と承継方法(贈与、売買、増資、信託など)を具体的に決め、実現までの課題を整理します。例えば「後継者が複数いる」「事業の一部は売却する」等の場合、それらを踏まえた計画にする必要があります。

また、現時点で後継者がいない場合でも計画策定は可能です。その際は後継者探索も含めた方針(例えば◯年までに第三者承継先を模索、見つからなければ廃業準備など)を定めておきます。

親族内承継、従業員承継の場合は、後継者候補となる方とのコミュニケーションをどう進めていくかは重要です。そもそも後継者が事業承継を希望しているのか否か(意思確認)から始まり、次期経営者として必要な能力の習得に関する事項(後継者育成計画)、現社長からの権限移譲(職務権限・経営権)、株式の取得金額や方法(株式の承継)、会社の借入金や個人保証をどうするか(負債の承継)などを合意しておくことが必要です。後継者育成に特化した計画を「後継者育成計画」と呼び、事業承継計画の一部を構成します。同時に、他の親族や役員、幹部従業員の意見にも耳を傾け、承継プロセスへの理解と協力を求めます。

ステップ3. 具体的な計画書の作成

方針が固まったら、実行に向けたロードマップ(事業承継計画書本体)を作成します。承継完了までのスケジュールを年次/半年/月次などで区切って設定し、各段階で何をするかを書き込みます。ここでは前述した計画書の主要項目(後継者育成計画、組織再編、株式承継方法、資金繰り策、関係者への周知時期など)を盛り込みます。特に後継者育成については、「◯年までに営業部門を経験」「◯年までに取締役就任」など具体的な育成スケジュールを定めます。あわせて、重要な社内外関係者(従業員、取引先、金融機関、顧問専門家など)にどのタイミングで承継計画を説明し協力を得るかも計画に入れておきます。

無形資産(ソフトキャピタル)の承継も計画に組み込みましょう。

企業理念や文化・価値観 (バリュー)、社会資本 (取引先との信頼関係や人脈) 、従業員の技術やノウハウといった目に見えない資産 (ソフトキャピタル) こそが事業の競争力の源泉です。

事業承継では、こうした無形資産を如何に次世代に伝えるかが成功のカギであり、事業承継において最も難易度が高い対象です。しかしながら、株式などのような有形資産と異なり、指針策定が難しいため、対応が劣後しがち、あるいはそもそも対応すらされておらず、後の問題の契機になることが多い領域です。業務上の影響はもちろん、無形資産に関する対応が欠如あるいは遅延した結果、オーナー社長から後継者へのバトンタッチに自信が持てず、事業承継の決断と実行を遅らせる要因にもなります。

理念:創業者が大切にしてきた価値観、判断基準などの哲学。

経営と組織体制:後継者だけでなく、後継者を支える経営チームの構成。意思決定のプロセスなどのガバナンスの設計など、承継後の経営と内部統制が機能する体制づくり。

業務とオペレーションの仕組み化:属人化したノウハウを整理し、業務マニュアルや業務フローとして見える化していくことで、承継後の現場の混乱を防ぎます。

ステップ4. 事業承継計画表の作成

ステップ3で作成した計画書の内容を、具体的な時系列のアクションプランに落とし込んだものが「事業承継計画表」です。これは、事業承継プロジェクト全体の工程管理表となります。5カ年計画の例を参考に、年次ごとのマイルストーンを記載したシンプルな表を作成しましょう。

(例)

・ 1年目: 後継者を営業部長に任命、経営会議へ参加開始

・ 2年目: 後継者を取締役に就任、暦年贈与による株式移転開始

・ 3年目: 代表取締役を交代、現経営者は会長に就任

・ 4年目: 会長として後継者をサポート、主要取引先への挨拶回り

・ 5年目: 現経営者が完全に引退、後継者への権限移譲完了

ステップ5. 計画の実行とフォロー

作成した計画書は机上の空論に終わらせず、日常の経営の中で少しずつ実行に移すことが重要です。

後継者には計画に沿って経験を積ませ、定期的に進捗を確認・見直します。経営環境の変化や後継者の成長に応じて計画は柔軟に修正して構いません。また計画書は社内だけでなく、信用のおける幹部社員とも共有し、必要に応じて意見をもらうのも有効です。こうしたオープンな姿勢が周囲の理解と協力を得ることにつながり、結果的に円滑な承継実現に寄与します。

🔍 ワンポイント:専門家の力も借りよう …

事業承継計画の策定にあたっては、コンサルタント、中小企業診断士・税理士・弁護士など専門家のサポートを受けることで抜け漏れのない計画づくりが可能です。後述の事業承継税制の特例措置を利用する場合、認定経営革新等支援機関(国が認定した支援機関)の指導・助言を受けることが義務付けられています。

専門家に相談しながら進めることで計画の信頼性も高まりますし、必要に応じて公正な第三者の立場から後継者候補やご家族への説得役になってもらうこともできます。各地の事業承継・引継ぎ支援センター(公的相談窓口)では事業承継に関する無料相談も行っていますので、積極的に活用しましょう。

事業承継計画の様式 (ひな形)や記載例

事業承継計画の様式 (ひな形)や記載例として、中小企業庁や日本政策金融公庫が書式を公表しています。以下からダウンロードが可能です。まずはどれぐらい内容が埋まるかを、ざっくりとでも実際に作業しながら把握することがおすすめです。

また、承継計画を策定する際には、磨き上げの実践方法と最適なタイミング を押さえておくことが重要です。

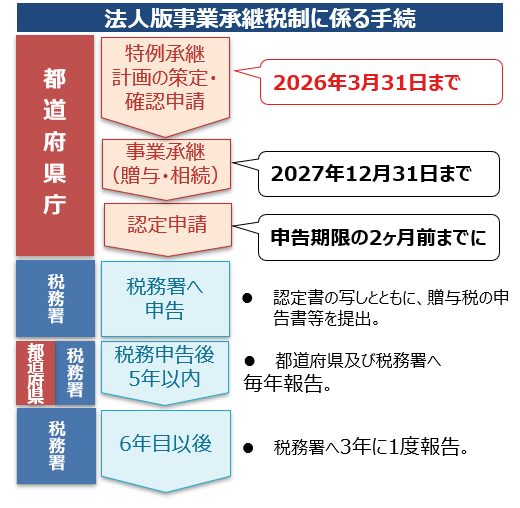

【期限は2026年3月】事業承継税制(特例措置)と「特例承継計画」

事業承継計画を策定する上で、最も強力なインセンティブの一つが事業承継税制の活用です。

特に期間限定の「特例措置」は、絶対に知っておくべき制度です。

事業承継税制とは?贈与税・相続税が実質ゼロになる仕組み

事業承継税制とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者から贈与または相続により取得した場合、一定の要件のもとで、その納税が猶予され、最終的には免除される制度です。これにより、後継者の税負担が軽減あるいは実質的にゼロになり、円滑な事業承継を後押しします。現在は「一般措置」と「特例措置」の二本立てとなっています。

- 一般措置: 従来からある事業承継税制。猶予対象となる株式数や後継者数に上限があり、適用後も一部条件(雇用維持要件など)が厳格です。

- 特例措置: ~2027年限定の優遇措置。猶予割合100%に拡大、株式数や後継者人数の上限撤廃、雇用維持要件の緩和など大幅に条件が緩和されています。事実上、承継時の相続税・贈与税を全額猶予(最終的に免除)できる強力な制度です。

特例措置を利用するための「特例承継計画」とは

この税制の特に有利な「特例措置」を利用するためには、事前に「特例承継計画」を作成し、主たる事務所が所在する都道府県庁に提出して確認を受ける必要があります。この計画書は、認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けて作成することが必要です。

提出期限と対象期間

【重要】特例措置活用のためのタイムリミット

- 特例承継計画の提出期限: 2026年3月31日

- 贈与・相続の対象期間: 2027年12月31日まで

この期限を過ぎると、納税猶予の対象となる株式の範囲が狭まるなどの一般措置しか利用できなくなります。

特例承継計画に記載すべき内容

特例承継計画には、主に以下の内容を記載する必要があります。

- 後継者(特例後継者)の氏名

- 事業承継の予定時期

- 承継時までの経営見通し

- 承継後5年間の事業計画

申請の流れと注意点

申請プロセスは、認定経営革新等支援機関に相談し、助言を受けながら計画書を作成し、都道府県庁に提出するという流れになります。

計画を提出したからといって、必ずしもその通りに贈与や相続を実行する義務はなく、実行しなかった場合の罰則も一切ありません。この点を明確に理解し、まずは計画を提出することを検討しましょう。

なお、特例措置の適用を受けた後も一定期間は毎年の継続報告(都道府県知事・税務署への報告義務)が必要になるなど条件がありますが、そうした詳細要件については税理士等専門家に確認するとよいでしょう。不安な場合は事前に専門家に相談し、制度の適用可否を判断してもらうことをお勧めします。

費用負担を軽減!活用できる事業承継の補助金・助成金

事業承継には専門家への報酬や新たな設備投資など、様々な費用が発生します。国の補助金制度をうまく活用することで、これらの経済的負担を大幅に軽減することが可能です。

中小企業庁「事業承継・引継ぎ補助金」の概要

事業承継を契機とした経営革新(新事業展開、設備投資など)や、M&Aの際に専門家(M&A仲介会社、弁護士など)に支払う費用の一部を国が補助してくれる制度が「事業承継・M&A補助金」です。

主な補助金の種類と対象経費

補助金にはいくつかの類型(枠)があり、目的によって使い分けます。主要な類型について、補助上限額や補助率を以下の表にまとめました。

| 補助金の類型 | 主な対象者 | 補助上限額(目安) | 補助率(目安) |

| 事業承継促進枠 | 親族内・従業員承継を予定し、経営革新に取り組む事業者 | 800万〜1,000万円 | 1/2 or 2/3 |

| 専門家活用枠(買い手支援) | M&Aにより経営資源を譲り受ける事業者 | 600万〜800万円 | 1/2 or 2/3 |

| 専門家活用枠(売り手支援) | M&Aにより経営資源を譲り渡す事業者 | 600万〜800万円 | 1/2 or 2/3 |

| PMI推進枠 | M&A後の経営統合(PMI)に取り組む事業者 | 150万円 | 1/2 |

出典: 12次公募を基に作成。公募回により内容は変動する可能性があるため、必ず公式情報を確認してください。

申請方法とスケジュール

申請は、経済産業省が運営する電子申請システム「jGrants(ジェイグランツ)」を通じて行われます 。申請には「gBizIDプライム」というアカウントが必須であり、このアカウントの発行には2〜3週間程度かかる場合があるため、公募開始を見越して早めに準備しておくことが重要です。公募スケジュールは不定期であるため、中小企業庁や補助金事務局のウェブサイトを定期的に確認しましょう。

成功と失敗から学ぶ:中小企業の事業承継事例集

理論だけでなく、実際の企業の物語を通じて、事業承継のリアルを学びましょう。

成功事例:計画的な準備が未来を拓いたケース

ケース1(親族内承継): 10年越しの育成計画で円滑にバトンタッチした製造業

ある地方の製造業では、社長が60歳になった時点で長男を後継者と定め、10カ年の事業承継計画を策定。長男は各部門を経験して経営の全体像を学び、段階的に権限を委譲されました。株式も計画的に移転。社長交代時には、従業員も取引先もスムーズに新体制を受け入れ、業績を落とすことなく承継を実現しました。

ケース2(第三者承継/M&A): 後継者不在の危機を乗り越え、雇用を守った地元の建設会社

後継者不在に悩んでいた建設会社が、事業承継・引継ぎ支援センターに相談。同業の地域大手企業とのマッチングが成立し、M&Aによる事業承継が実現しました。従業員の雇用は全員維持され、大手企業のノウハウを活用することで事業はむしろ拡大。創業者は、会社と従業員の未来を守り、ハッピーリタイアを迎えました。

失敗事例:準備不足が招いた悲劇

ケース1(相続トラブル): 遺言なき突然の不幸が招いた争い

ワンマン経営者が事業承継計画がないまま急逝。遺言もなかったため、法定相続人である後継者の長男と、経営に関与していない次男が株式を半分ずつ相続することに。経営方針を巡って兄弟は対立し、重要な経営判断ができない状況に。

ケース2(後継者の能力不足): 従業員の信頼を失い、組織が崩壊

創業社長が息子を後継者として突然社長に就任させましたが、息子には経営経験も業界知識も乏しく、従業員とのコミュニケーションも不十分でした。先代のやり方を一方的に否定した結果、有能な社員たちが次々と退職。主要な取引先も離れ、業績は急速に悪化しました。

事業承継計画に関するよくある質問(FAQ)

Q: 事業承継の準備はいつから始めるべきですか?

A: 早すぎるということはありません。後継者の育成や株式承継などには一般に5~10年程度を要すると言われます。理想を言えば、経営者が50代のうち、遅くとも60歳頃には具体的な検討を開始するのが望ましいでしょう。事業承継は経営者本人の健康問題など突発的な事態も踏まえて計画的に進める必要がありますので、思い立った今が一番若いタイミングです。

Q: 後継者が見つからない場合はどうすればよいですか?

A: 親族や社内に適任者がいない場合でも、諦める必要はありません。M&Aによって社外の第三者に会社を引き継いでもらうという選択肢があります。近年、親族外承継の割合は増加傾向にあります。自社の魅力を高めて「譲り受けたい」と思われる企業になるよう経営改善(磨き上げ)に取り組むことも重要です。

Q: 赤字、もしくは債務超過の会社でも事業承継は可能ですか?

A: 可能です。特に親族内承継の場合、会社が債務超過であれば自社株式の評価額が低く算定されるため、贈与税・相続税の負担なく株式を後継者に譲渡できるケースが多くあります。実際、業績が悪い時期にあえて承継することで税負担を抑えるという手法もあります。ただし金融機関からの借入(個人保証や担保)は後継者が引き継ぐ必要がありますし、取引先の信用不安を招かないよう慎重な対応が求められます。こうしたケースでは専門家(金融機関や事業承継に詳しい税理士等)と相談しながら、金融機関への保証解除交渉や事業再生策とセットで計画を立てる必要があるでしょう。

Q: 先代経営者の個人保証の引き継ぎはどうなりますか?

A: 事業承継における課題の一つです。基本的には後継者が新たに保証人になるかたちですが、近年は経営者保証に関するガイドラインにより事業承継時の保証について柔軟な対応も出てきています。具体的には、金融機関と交渉して先代の保証を外してもらう、あるいは会社の業績や担保状況によっては保証そのものを求めない融資を受けるケースもあります。いずれにせよ専門家を交えた事前交渉が不可欠です。

事業承継計画は、企業の持続可能性に繋がる足掛かり

本記事で解説してきたように、事業承継計画は単なる引き継ぎのための書類ではありません。それは、現経営者と後継者、そして全従業員が会社の未来を共有するための「コミュニケーションツール」であり、税制優遇や補助金といった経済的メリットを享受するための「パスポート」であり、そして何よりも企業の持続的成長を実現するための「経営戦略そのもの」です。

特に、企業風土や経営哲学といった「無形資産」をいかに次世代に継承するかという視点は、企業オーナーが後継者に未来を託すための自信とともに、会社としても、持続可能性に繋がるための裏付けが伴った「事業承継」の実現に近づきます。事業承継を単なる資産移転や世代交代と捉えるのではなく、会社の強みを再認識し、未来の成長戦略を描く「第二の創業」の機会と捉えること。その足掛かりとなるのが、事業承継計画なのです。

事業承継は局所的な対応や準備不足に陥りやすいのが実情であり、いまだ有効な解決策が普及しているとは言い難い状況です。事業承継や後継者課題でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。事業承継計画の立案から後継者育成まで、事業承継のあらゆるフェーズを包括的にサポートしています。無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

グランド・デザイニング・グループの事業承継コンサルティングの詳細はこちらから

▼「GDGマガジン」とは?

GDGマガジンは、事業承継、営業、マーケティング、組織づくりなど、中堅・中小企業経営者の皆様に役立つ情報をわかりやすく発信するビジネスメディアです。経営や事業承継の実践的な経験を活かしながら、経営者様が抱える様々な課題に寄り添い、価値あるコンテンツをお届けしています。

監修者

宇納 陽一郎

グランド・デザイニング・グループ代表。早稲田大学卒業後、野村證券にて営業・投資銀行業務に従事した後、日清食品にて経営企画・M&Aに従事。その後、PE投資会社にて複数社での事業承継および新体制構築を経験。経営・営業・管理の実体験を活かした営業戦略や経営経営管理体制の構築支援を提供。㈱ウォーターフロント代表取締役、㈱ナルネットコミュニケーションズ取締役等を歴任。

※本サイトは、法律・税務・会計またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情をもとに専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断にてご利用をお願いします。また、掲載している情報は記事更新時点のものです。

マガジンTOP

マガジンTOP