中小企業で注目される第二創業とは?事業承継との関係性やポイント、第二創業支援となる補助金や融資も解説-企業成長支援- GDG

MAGAZINEマガジン

企業の成長が踊り場を迎え、これまでの成功方程式が通用しなくなったとき。あるいは、会社の未来を真剣に考え、次の一手を模索しているとき。時として「第二創業」という言葉にたどり着きます。

多くの場合、第二創業は事業承継という大きな節目と共に語られますが、それはきっかけに過ぎません。第二創業の本質は、企業のあらゆるステージで起こりうる自己変革です。本記事では、経営革新の一手として注目される第二創業について、定義や事例、経営哲学の重要性から事業承継との関係まで解説します。事業承継の全体像は 事業承継ガイド にまとめています。

GDGの事業承継コンサルティングサービスの概要はこちら

目次

1. 第二創業とは何か?創業の覚悟で挑む自己変革

第二創業とは

第二創業とは、事業承継後に行う経営革新を意味します。企業が、創業期と同じような情熱と覚悟をもって、事業のあり方を根本から見直し、大きな変革、とりわけ新規事業分野に挑む経営活動を指します。

第二創業は、過去の成功体験をリセットし、会社の存在意義そのものを未来の環境に適応させる、覚悟のいる挑戦でもあります。

なお、第二創業は文脈や使用者によって、意味が異なるため注意が必要です。代表的な定義は以下です。

① さながら創業のような経営革新

経営者の交代とは無関係に、既存事業の経営資源を活かして、創業期と同じような情熱と覚悟をもって、大胆な業態転換や新事業・新分野に進出すること。

② 後継者への事業承継

事業承継を行い、後継者へと経営者が交代すること。

③=(①+②) 後継者への事業承継後に行われる経営革新

事業承継した後継者が、既存事業の経営資源を活かして、創業期と同じような情熱と覚悟をもって、大胆な業態転換や新事業・新分野に進出すること。冒頭で記載したのはこのパターンになります。

事業承継との関係性で語られるのは、後継者へのバトンタッチという経営体制の変化が、実際に企業変革の原動力になることが少なくないためです。創業から培われた伝統や基盤などに、後継者が持つ若さやエネルギーそして、新しい経営視点を組み合わせることで、これまでとは異なった事業展開が期待されています。どの事業を成長させ、どの事業を維持し、そしてどの事業から戦略的に撤退するのかを冷徹に判断する事業ポートフォリオ・マネジメントが行われやすい局面でもあります。

また、近時では、プライベート・エクイティ・ファンド (PEファンド) などとの資本提携によって、株主の変化という変革の契機を作りつつ、自社に不足している能力を補って、新たな成長戦略へ乗り出すことを第二創業と呼ぶこともあります。

第二創業期とは

第二創業期とは、第二創業の意思決定のもと、企業全体を再構築する変革の期間を意味します。

経営者だけでなく、社員一人ひとりが当事者となり、過去の延長線上ではない「これからの時代に選ばれ続ける企業」へと、自らを進化させる。それが第二創業と第二創業期の本質です。

2. なぜ今、第二創業が注目されているのか

なぜ今、多くの企業にとって第二創業が避けて通れない経営アジェンダとなっているのでしょうか。その背景には、無視できない構造的な変化が存在します。

製品ライフサイクルの短命化や、業界の垣根を越えた競争の激化は、単一事業に依存する経営のリスクを増大させました。また、働き手の価値観は多様化し、企業のビジョンや社会的な存在意義が、優秀な人材を惹きつけるための重要な要素となっています。こうした変革まったなしの外部環境の変化により、現状維持での経営が困難となる状況は少なくありません。また、経営者の高齢化に伴う事業承継が、第二創業を促す大きな契機になっています。

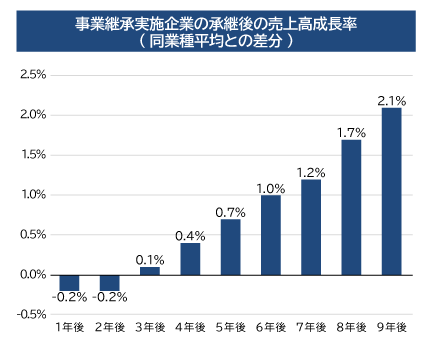

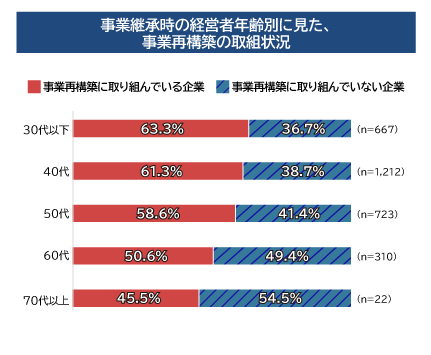

中小企業庁の調査によれば、事業承継を経験した企業は、そうでない企業に比べて、売上高成長率が同業種平均よりも高くなる傾向が見られます。特に、事業承継時の経営者年齢が若いほど、新規事業への進出などの事業再構築に積極的に取り組む傾向があるとのことです。これは、事業承継が否応なく自社の未来と向き合う契機となり、変革の原動力となっていることを示唆しています。

3. 第二創業の事例

中小企業A社

創業者から、社内の経営幹部 (親族外) へ事業承継を実施しました。既存事業は堅調な推移であるも、市場の飽和から、次の一手が必要とされていました。

事業承継による経営体制の若返りとともに、新ビジョンを策定。培った強みを活かせる成長市場への進出を含む成長戦略を構築。実現に向けて、B2B向けのウェブマーケティングなどによる自社サービスの認知を図るほか、新規取引先の開拓営業を開始。さらには、内部管理体制強化の一環で人事システムも改善し、定着率や採用力を向上。結果として、過去の延長線上にない業績伸長とともに、株式上場を実現しています。

大企業での事例

1949年に創業された紳士服店の例:

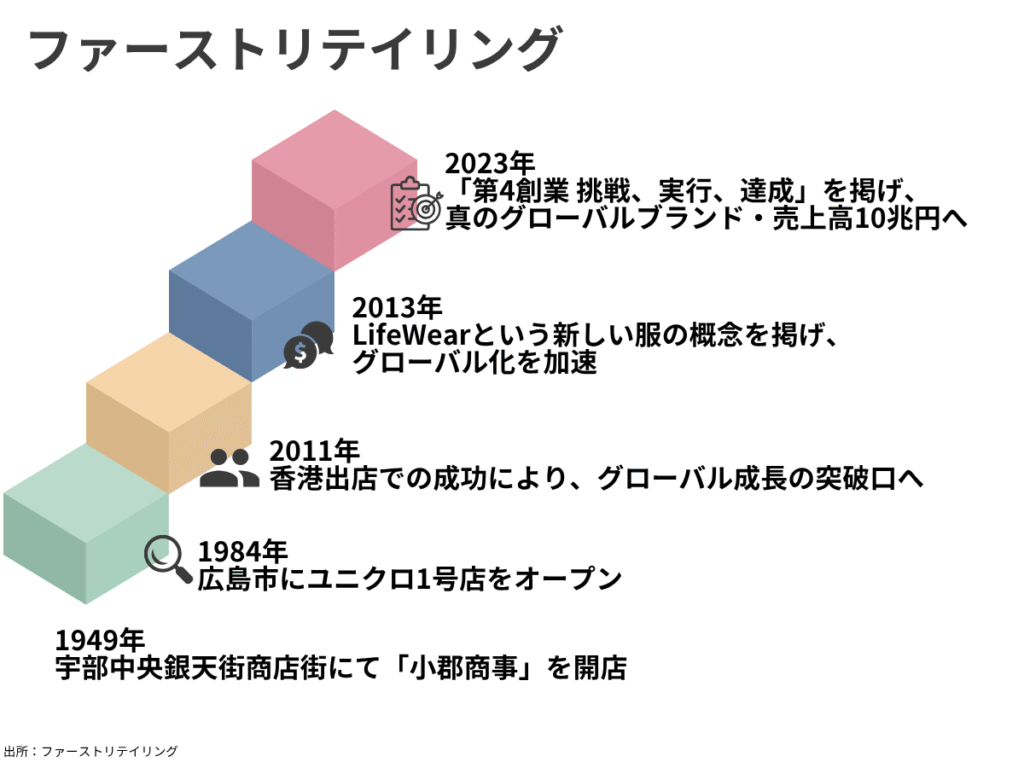

23歳で家業に入り、1984年に35歳で社長に就任されます。その後、紳士服店から脱却するために、新規事業に注力し、紳士服店からカジュアル衣料へと路線を切り替えます。GAPが行っていたメーカーとの協力生産方式「SPA(製造小売業)」に注目し、自社でも中国メーカーから仕入れる方針を決定、1988年には国内企業初となるSPA化を実現します。1994年には100店舗を超え、株式上場を実現。さらにSPA体制の確率とともに、2006年にはグローバル化を宣言。海外進出を果たし、現在では日本を代表する企業へと成長しています。

お気づきの通り、これはユニクロ(ファーストリテイリング)の事例ですが、既存リソースを存分に活用しながらも、カジュアル衣料への転換、さらにはグローバル化という大胆な企業変革を実現した第二創業の典型例です。なお、ファーストリテイリングの広報では、1984年の広島市に1号店オープンを「第1創業」とし、「第2創業」は2005年の香港における海外での初成功、「第3創業」は2013年にLifeWear(究極の普段着)という新しい服の概念を掲げてグローバル化を加速、そして今が「第4創業」で真のグローバルブランドになることと位置付けています。

富士フイルムホールディングス:写真フイルム事業がほぼ消滅したにもかかわらず、医療・ヘルスケア事業を新たな柱として確立しています。

東レ:繊維事業の枠を超え、航空機や自動車部品に使われる炭素繊維で世界トップクラスのシェアを獲得しています。

SONY:エレクトロニクス事業の不振を乗り越え、ゲーム、音楽、映画といったエンタテインメント領域で高い収益性を実現し、半導体事業も成長ドライバーとなり、企業としての収益構造を大きく転換しています。

大企業では、2021年に良品計画(無印)が第二創業を掲げたことも話題になりました。いずれも、単に新しい製品やサービスを生み出すだけでなく、ビジョンや既存の強みを再定義し、組織文化や事業構造そのものを変革していくという共通の特徴を持っています。

4. 第二創業のメリットとデメリット

第二創業は、大きな果実をもたらす可能性がある一方で、相応のリスクを伴います。意思決定に際しては、その両面を冷静に見つめる必要があります。

主なメリット

新たな収益源の確立による持続的な成長

挑戦的な風土の醸成による組織の活性化

将来性への期待感から生まれる企業価値の向上

デメリット (向き合うべきリスク)

新規投資に伴う財務的なリスクの存在

新しい挑戦が既存事業とのカニバリゼーションを引き起こす可能性

変革に伴う組織内の軋轢や混乱

上記を踏まえると、第二創業は、可能であれば、時間的猶予・現事業での収益力・財務的な余裕度、の3点を持つ状態での開始が望ましいと考えられます。

まずは無料相談してみる5. 企業の存在意義を問い直す将来ビジョン(経営理念の重要性)

多くの企業が第二創業に取り組む際、その背後には「本質的な問い」が存在しています。野中郁次郎氏は、企業のあり方を深く追求する中で、単なる利益追求に留まらない、より本質的な企業の存在意義、すなわち「存在論」の重要性を強調しています。この存在論は、「この世界で当社はいかにあるべきか」という問いに基づき、企業のビジョンを定義する出発点となります。

企業は、自らが何のために存在するのか、どのような価値を創造するのか、そしてその目的を達成するためにどのような組織であるべきか、という根源的な問いと向き合わなくてはなりません。変化の激しい時代でも、企業が成長し続けるためには、新しい価値を追求し、自らを変革していくことが不可欠です。こうした問いへの答えが、ビジョンを形成し、第二創業における企業の根本的な方向性を指し示す大切な役割を果たします。

このような視点で見ると、第二創業とは、ただ事業を立て直すことや世代交代というよりは、「何のために存在するのか」を見つめ直して新しい未来のビジョンを描く、というより大きな意味を持つ活動と言えるのではないでしょうか。第二創業は、決して過去を過去と片付けることではありません。

上述したSONY (東京通信工業株式会社) は、トランジスタから始まった半導体がCMOSイメージセンサーとして世界シェアトップへ、20世紀に仕込まれた祖業のサウンドから培われたエンタテインメント事業 (音楽・映画・ゲーム) が売上高・営業利益共にグループ連結の50%超へと発展を遂げています。そのソニーグループを牽引されたCEO吉田憲一郎氏は、以下のようなコメントを残しています。

ー

ソニーでは長期視点に基づく経営を行っており、その原点は創業者にあると考えています。創業者が大切にした長期視点を経営の規範とし、前任の平井一夫から受け継いだ感動をキーワードとして、ソニーのPurpose(存在意義)を定めました。私は、長期視点の原点は創業者だと思っています。

ー

6. 第二創業を成功に導くポイント。使用できる融資や補助金も

事業計画の策定プロセスと組織の共感

第二創業という航海の羅針盤となるのが事業計画です。新たな経営者により、戦略が練りこまれていることは当然として、計画が形骸化する原因は計画を策定するプロセスに潜んでいることも少なくありません。計画が実行性をもって組織に根づくためには、現場のキーパーソンたちが自らの言葉でビジョンと戦略を語れる状態にあることも重要です。計画実行のエネルギーを生むためにも、計画をいかに組織へ浸透させ、共感を生めるかは、第二創業時の経営者の大きな仕事と言えます。

戦略を実行できる「組織」への変革

もう一つの大きなポイントは、組織の実行能力です。現在の組織は、過去の戦略を遂行するために、長年かけて最適化されたものです。つまり、計画実行の初期段階では、実行したい計画と、組織が持つ計画の実行能力とには、ほぼ必ず差が出てしまうのです。上述した、ビジョンレベルでの構想や、組織の共感をいかに生めるかは、この躓きを乗り越えるための御旗という側面もあります。

例えば、店舗運営に最適化された小売企業が、ECという新たな戦略を実行しようとしても、組織が持つ能力(ケイパビリティ)は異なります。デジタルマーケティング、データ分析、オンライン物流といった能力がなければ、思うように戦略は前に進みません。新しい戦略を実行するためには、それに合わせて組織というOS自体を意図的にアップデートする必要があるのです。戦略に合わせた組織と運営体制の構築、すなわち組織そのものが経営戦略の対象となる点は、実際に多くの中堅中小企業経営者が苦しまれる領域でもあります。

状況によっては、第二創業の補助金や融資の活用が可能

事業の変革には、当然ながら資金が伴います。ここで重要なのは、単なる資金調達ではなく、企業の成長戦略と連動したファイナンス戦略という視点です。金融機関からの融資は、事業の収益性や返済能力が厳しく問われます。当然ですが、利息や約定弁済の負担が生じ、申請には詳細な事業計画が求められます。第二創業に向けては、企業価値を最大化する「磨き上げ」が必要とされる所以でもあります。

7. 第二創業支援に関連する補助金や融資

こうした状況から、第二創業を想定した融資制度や、補助金制度が存在しています。補助金制度は時期によっても変わりますので、活用を検討される場合は定期的に情報収集が必要です。

新事業活動促進資金(日本政策金融公庫)

融資制度としては、経営多角化・事業転換・新市場進出などの第二創業を想定した日本政策金融公庫の新事業活動促進資金が挙げられます。

「事業承継・引継ぎ補助金」(中小企業生産性革命推進事業)

事業承継・引継ぎ補助金 (中小企業生産性革命推進事業)では、経営者の交代を契機として、承継者が行う第二創業ともいえる経営革新を行う際の、設備投資や販路開拓等にかかる費用が補助対象経費の対象となっていました(現在はM&Aでの専門家活用枠のみとなっています。事業承継M&Aでの際は活用が検討可能です)。

事業再構築補助金

その他の補助金では、事業再構築補助金が挙げられます。事業再構築補助金は、成長分野進出枠として、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者向けなど、会社によっては第二創業期に適した補助金ともいえます。

中小企業 新事業進出補助金 (中小企業基盤整備機構)

比較的新しい補助金として、中小企業 新事業進出補助金がスタートしています。新事業進出補助金は、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出等に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。指針としては、「①製品等の新規性要件」、「②市場の新規性要件」、「③新事業売上高要件」の3つの要件で構成されています。

ツギノツギ (中小企業基盤整備機構)

事業開発を支援するプログラム「ツギノツギ」が開始されています。採択されれば、後継者となるアトツギが新規事業創出を行うにあたって必要となる経費(上限500 万円(税込))の提供や、外部パートナーの確保や伴走支援などを受けることが出来ます。

応募要件の一部は以下です。

・申込時点で、事業承継が発生して5年以内の中小企業であること

(原則として、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)

・東京都内の法人、または、東京都内に進出しようとする意志があること

(都内に支店、営業所等の事業所を有する事業者を含む) 等

事業承継コンサルによる磨き上げ支援

事業承継を契機とした第二創業を目指す場合、事業承継コンサルの活用も選択肢のひとつです。事業承継コンサルは、事業承継の全体像を整理し、実行支援を行うほか、企業価値向上を目的とした「磨き上げ」サービスを提供する専門家です。

事業承継コンサルについては「磨き上げを担う事業承継専門家」を、磨き上げについては「磨き上げで事業承継・M&Aに向けて企業価値を最大化」をご参照ください。

磨き上げで事業承継・M&Aに向けて企業価値を最大化

事業承継コンサルとは?磨き上げを担う事業承継専門家

どれが最適かは、企業の置かれたステージと、経営者がどのような成長スピードとリスク許容度を考えているかによって全く異なります。いずれにしても、事業戦略と財務戦略は、常に一体で考えるべき経営の両輪といえます。

8. 第二創業が持つ大きな意義と機会

中小企業で注目されている第二創業への挑戦は、難しくも、極めて大きな意義と機会があると考えられています。もちろん第二創業は魔法の杖ではありません。自社と市場を冷静に分析したうえで進むべき道を定め、そのために必要な組織へと自己変革し続ける、地道で創造的な経営活動です。

お気軽にご相談ください

弊社では、中小企業の経営者の皆様による、第二創業への挑戦を総合的にご支援しています。

第二創業支援でお悩みの場合は、ぜひグランド・デザイニング・グループにご相談ください。

無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

グランド・デザイニング・グループ (GDG) の事業承継コンサルティング

事業承継全体像は 事業承継ガイド に掲載しています。

▼「GDGマガジン」とは?

GDGマガジンは、事業承継、営業、マーケティング、組織づくりなど、中堅・中小企業経営者の皆様に役立つ情報をわかりやすく発信するビジネスメディアです。経営や事業承継の実践的な経験を活かしながら、経営者様が抱える様々な課題に寄り添い、価値あるコンテンツをお届けしています。

監修者

宇納 陽一郎

グランド・デザイニング・グループ代表。早稲田大学卒業後、野村證券にて営業・投資銀行業務に従事した後、日清食品にて経営企画・M&Aに従事。その後、PE投資会社にて複数社での事業承継および第二創業を経験。経営や事業承継の実体験を活かした事業承継支援を提供。㈱ウォーターフロント代表取締役、㈱ナルネットコミュニケーションズ取締役等を歴任。

※本サイトは、法律・税務・会計またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情をもとに専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断にてご利用をお願いします。また、掲載している情報は記事更新時点のものです。

関連記事

マガジンTOP

マガジンTOP