サプライチェーン事業承継とは?取引先の廃業リスクを成長機会に変える戦略-企業成長支援- GDG

MAGAZINEマガジン

目次

中小企業の後継者問題

日本の中小企業は、「後継者不在」の問題に直面しています。2025年の中小企業白書によると、後継者不在率は依然として高く、中小企業の半数以上で後継者が決まっていないとされています。これに加えて、経営者の平均年齢が60歳以上という高齢化の問題も重なり、事業承継は待ったなしの状況です。

親族や従業員に事業を引き継ぐことができず、優れた技術やノウハウがありながら廃業を選ぶ企業は少なくありません。事実、企業の休廃業・解散件数は2016年以降で最多となる水準で推移しており、その約半数が黒字経営であるにもかかわらず事業をたたんでいるというデータもあります。少子化の進行や、家業を継ぐことにこだわらない価値観の多様化など、様々な要因がこの課題をより根深くしています。[出典] 2025年版中小企業白書

事業承継の全体像は 事業承継ガイド に整理しています。

サプライチェーンとは?取引先の事業承継が自社の事業継続の鍵に

ここで、本題に入る前に「サプライチェーン」という言葉の定義を確認しておきましょう。

サプライチェーンとは、原材料の調達から製品が生産・販売され、消費者の元に届くまでの一連の流れを指します。この鎖(チェーン)のように連なる供給網は、メーカー、部品サプライヤー、卸売、小売など、多くの企業の連携によって成り立っています。

そしてサプライチェーンマネジメントとは、この一連の流れ(物流、情報、在庫、資金など)を統合的に管理し、全体の最適化を図る経営手法です。品質向上・コスト削減・納期短縮などを通じて、供給網全体の競争力を高めることを目指します。

近年では、サプライチェーン上の取引先の事業承継問題に早期に着目し、リスク管理を行うことも、重要なサプライチェーンマネジメントの一環と見なされています。

サプライチェーンに忍び寄る「連鎖廃業」の脅威

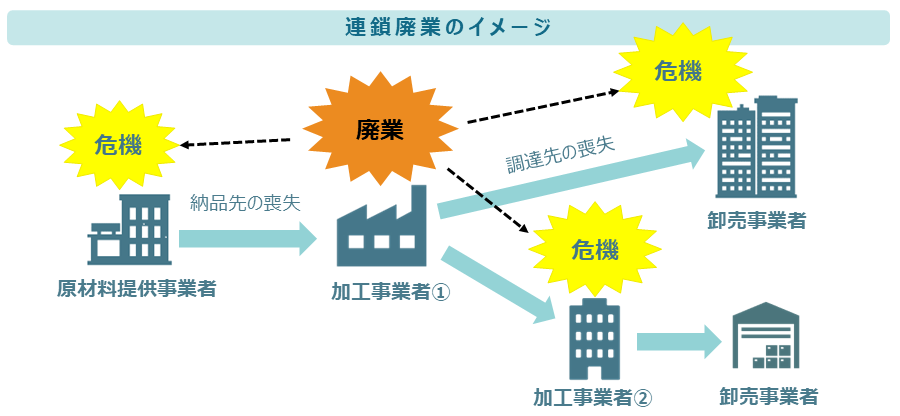

一社の中小企業の廃業は、もはや個別の問題では済みません。その影響は、製品の原料調達から製造、販売に至るまで、サプライチェーン全体へと波及します。多くの企業は、サプライチェーンの中で他社と密接な取引関係を築いています。その鎖の一片でも問題が発生すれば、製品の供給全体が滞ることは避けられません。

特に、特殊な部品や素材を供給する取引先が廃業した場合、代替先の確保は容易ではありません。万が一、生産ラインがストップすれば、顧客への納期遅延や機会損失に直結します。たとえ代替の取引先が見つかったとしても、品質、価格、納期のすべてを同条件で満たせる保証はありません。何らかの変化が、自社の競争力を削ぐ恐れもあります。

日本には、独自の技術やノウハウを持つ「オンリーワン」の中小企業が数多く存在します。これらの企業が後継者不在を理由に廃業してしまえば、その企業が担っていたサプライチェーンの重要な部分が失われます。これは直接の取引先だけでなく、その先の企業、ひいては地域産業全体に負の連鎖をもたらし、最悪の場合には「連鎖廃業」という危機的な状況を引き起こしかねません。後継者不在という個々の企業の課題が、サプライチェーンを通じて自社や産業を揺るがすリスクとなり得るのです。

サプライチェーン事業承継とは?定義と重要性

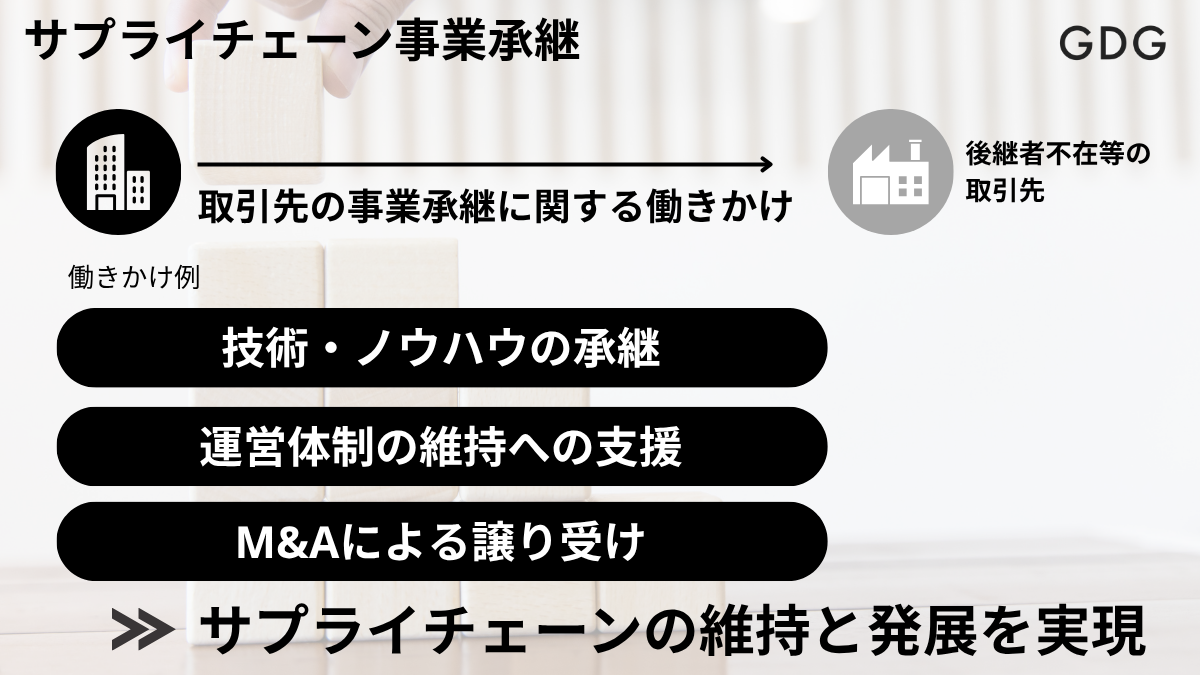

このような背景から、近年その重要性が高まっているのが「サプライチェーン事業承継」という考え方です。これは、従来の親族内承継や従業員承継、第三者承継(M&A)といった枠組みを超えた、より広範で戦略的な取り組みです。

サプライチェーン事業承継とは、重要な取引先や販売先が後継者不在などで廃業することを防ぐため、自社が主体的にその企業の事業承継を支援し、サプライチェーン全体の維持・発展を図る活動を指します。具体的な支援(働きかけ)には、以下のようなものが挙げられます。

- 事業承継を支援する専門機関の紹介

- 自社従業員の派遣による技術・ノウハウの承継、運営体制の維持

- M&Aによる事業の譲受

[出典] 2025年版中小企業白書

つまり、サプライチェーン事業承継は、取引先の事業承継問題を「他人事」ではなく「自社の経営課題」として捉え、自社の事業継続性を確保するための能動的なアクションと言えます。従来のM&Aが「自社の成長」を主な目的とするのに対し、サプライチェーン事業承継は「サプライチェーン全体の維持・発展」という、より広いエコシステムの視点を持っています。短期的な財務リターンだけでなく、長期的な供給網の安定性を重視する動きです。

サプライチェーン事業承継がもたらすメリット

サプライチェーン事業承継は、関係者に多くのメリットをもたらします。

【譲渡企業】事業の存続

最も直接的なメリットは、経営者が長年かけて築き上げた事業、技術、そして従業員の雇用を守れることです。親族内に後継者がいなくても、多様な選択肢の中から事業やノウハウを未来へつなぐことは可能です。

【譲受企業】サプライチェーン維持と新たな成長機会

リスクを回避し、サプライチェーンを維持できるだけでなく、M&Aによって取引先の事業を譲り受ける場合、新たな成長機会を掴むことにも繋がります。

- シナジー効果

製品ラインナップの拡充、新規顧客の獲得、内製化によるコスト削減など、自社の競争力強化が期待できます。 - 防衛的かつ戦略的なM&A

中小企業庁の事例集には、自動車整備工場が廃業を検討していた際、取引先が事業を譲り受けたことで、大手企業との新たな取引が始まったケースが紹介されています。

これは、供給網を守る「防衛的M&A」が、新たな成長を創出する「戦略的M&A」にもなり得ることを示しています。 - ノウハウの承継

事業全体を譲り受けなくとも、従業員の派遣などを通じて重要なノウハウのみを承継する方法もあります。

動画やAIといった最新技術を活用し、従来のマニュアルでは伝えきれない暗黙知を効率的に承継する試みも始まっています。 - 円滑な事業承継

もともとが取引先のため、円滑な事業承継になりやすいと考えられます。

【地域社会】産業とインフラの維持

中小企業は、地域経済や社会インフラの重要な担い手です。一社の廃業が、地域全体の活力を削ぐことも少なくありません。注目されるのが、地域連携での事業承継です。

例えば、ある地域で唯一のスーパー兼給油所が撤退の危機に瀕した際、住民や自治体が主体となって新会社を設立し、事業を引き継いだ事例があります。このケースでは、地域の実情に合わせた柔軟な仕入れ体制を構築し、地産品のブランド化と販路拡大にも成功しました。このような取り組みは、個社の存続を超え、地域社会全体の持続可能性(レジリエンス)を共同で構築する動きとして、大きな可能性を秘めています。

[出典] 総務省 行政評価局「地域住民の生活に身近な事業の存続・承継等に関する実態調査」

中小企業庁からは、サプライチェーン事業承継事例集が発刊されています。

サプライチェーン事業承継の課題

一方で、事業承継には多くの困難が伴います。

事業承継を検討する企業(譲渡側)の課題

- 後継者の育成

日々の業務に追われ、後継者の育成に十分な時間を割けないケースが多く見られます。 - 経営者保証

経営者個人が負う連帯保証の引き継ぎが、後継者にとって障壁となります。

保証については、事業承継特別保証など、複数の支援策が存在しています。 - 承継資金の不足

特に、従業員が事業を承継する場合、株式取得のための資金調達が困難になりがちです。

保証同様に、支援策が存在しています。 - 関係性変化への懸念

経営者の交代により、従業員の離職や取引先との関係悪化を懸念する声も少なくありません。

事業承継を進めるには、後継者を育成する時間も含めて5〜10年の準備期間が必要です。

[関連記事]事業承継の「なぜ今?」後継者育成と経営者の引退年齢から考える、事業承継の時期と準備期間

譲受を検討する企業(譲受側)の課題

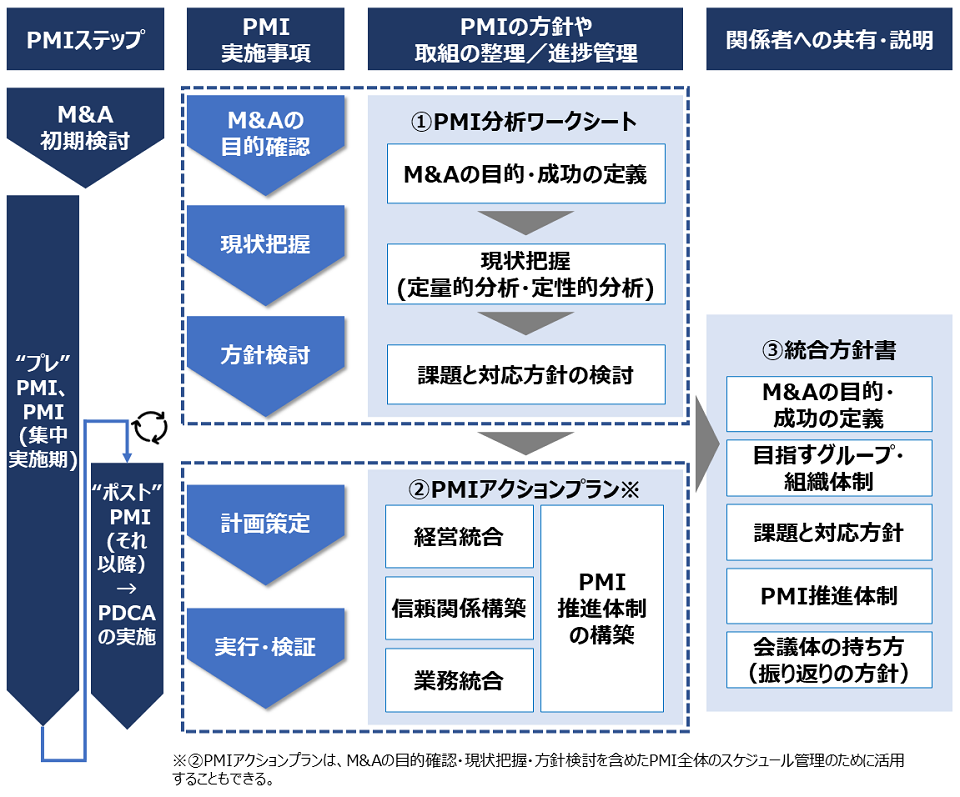

- PMI(M&A後の統合プロセス)

M&Aで重要なのが、契約後のPMI(Post Merger Integration)です。異なる企業文化や人事制度、業務システムを円滑に融合できなければ、期待した相乗効果は得られません。 - 偶発債務のリスク

事前の調査(デューデリジェンス)で把握しきれなかった「簿外債務」や、老朽化した設備の更新費用など、想定外のコストが発生するリスクがあります。 - 既存顧客・取引先の離反

オーナー交代を理由に、長年の顧客や取引先が離れてしまうリスクです。丁寧な引き継ぎと関係再構築が不可欠です。

サプライチェーン事業承継を実践する4ステップ

では、具体的にどのように進めればよいのでしょうか。基本的なステップをご紹介します。

Step1. 現状把握(サプライチェーンの可視化とリスク評価)

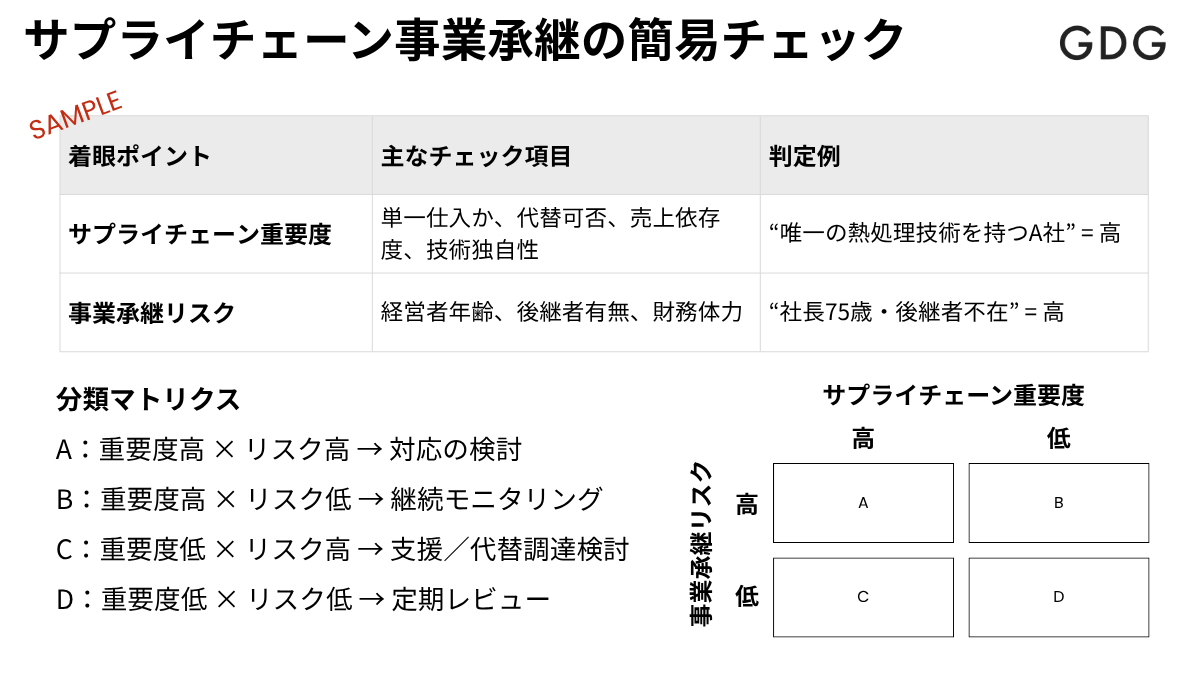

まずは自社の足元から確認します。どの取引先が、自社の事業にとってどれだけ重要かを評価します。

- サプライヤーなどの取引先のリストアップ

- 各社の依存度(取引額、技術・ノウハウ独自性、代替可能性)を評価

- 経営者の年齢や後継者の有無について、日頃の会話から情報収集

Step2. 対話・交渉(早期対話と選択肢の検討)

リスクが高いと判断した企業とは、早期に対話を始めることが重要です。ただし、一方的な要請ではなく、相手の意向を尊重し、「将来にわたる協力関係の構築」という姿勢で友好的に進めます。

[参考]責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン

その上で、支援機関の紹介、技術承継、M&Aなど、最適な選択肢を共に検討します。

Step3. 計画策定(専門家と進めるデューデリジェンスとPMI計画)

具体的なM&Aの検討段階に入ったら、M&Aアドバイザーや弁護士、会計士などの専門家チームを組成します。客観的な企業価値の評価(デューデリジェンス)でリスクを洗い出し、M&A後の統合を見据えたPMI計画を練り上げます。

Step4. 実行・統合(丁寧な情報開示と信頼関係の構築)

契約後は、PMI計画に沿って統合プロセスを実行します。この段階で最も重要なのは、従業員や顧客、取引先への丁寧な説明と情報開示です。不安を解消し、新たな信頼関係を築くためのコミュニケーションを惜しまないことが、成功の鍵となります。また、中小企業庁からは「中小PMIガイドライン」が発刊されています。こちらについても、非常に参考になる内容です。

国も後押しする多様な支援策

中小企業庁をはじめ、政府や公的機関もサプライチェーン強靭化の観点から事業承継を強力に支援しています。

- 日本政策金融公庫「事業承継・集約・活性化支援資金」

事業承継やM&Aに取り組む事業者に対する融資制度です。 - 事業承継・引継ぎ支援センター

各都道府県に設置され、後継者マッチングなどを支援する公的相談窓口です。 - 事業再構築補助金「サプライチェーン強靱化枠」

国内のサプライチェーン強化に資する設備投資等を支援する制度です。内容が変わるため、定期的チェックが必要です(第13回公募期間ではサプライチェーン強靭化枠の公募はありません)。

これらの支援策は、資金面だけでなく、情報提供、マッチング、専門家紹介、人材育成など、事業承継のあらゆる段階をカバーするように設計されています。政府もまた、事業承継を個社の問題ではなく、日本経済の競争力維持に不可欠な要素として捉え、包括的な支援を講じています。

まとめ:サプライチェーン事業承継で、自社と地域の未来をつなぐ

中小企業の後継者不在問題は、相互に連結したサプライチェーンを通じて、日本経済全体に影響を及ぼす構造的な問題です。しかし、見方を変えれば、M&Aやノウハウ承継、地域連携といった戦略的なアプローチを通じて、より強靭で持続可能なサプライチェーンを構築し、新たな成長機会を創出する好機でもあります。今後、サプライチェーン事業承継は「避けるべきリスク」から「積極的に取り組むべき成長戦略」へと、その意味合いを変えていくと考えられます。

GDGでは、事業承継に関する豊富な支援経験をもとに、サプライチェーンに関する方針整理や、M&A戦略の立案からPMIの具体的な実行まで、事業目線でのサポートを提供します。無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

GDGの事業承継コンサルティングはこちらから

▼「GDGマガジン」とは?

GDGマガジンは、事業承継、営業、マーケティング、組織づくりなど、中堅・中小企業経営者の皆様に役立つ情報をわかりやすく発信するビジネスメディアです。経営や事業承継の実践的な経験を活かしながら、経営者様が抱える様々な課題に寄り添い、価値あるコンテンツをお届けしています。

監修者

宇納 陽一郎

グランド・デザイニング・グループ代表。早稲田大学卒業後、野村證券にて営業・投資銀行業務に従事した後、日清食品にて経営企画・M&Aに従事。その後、PE投資会社にて複数社での事業承継および新体制構築を経験。経営・営業・管理の実体験を活かした営業戦略や経営経営管理体制の構築支援を提供。㈱ウォーターフロント代表取締役、㈱ナルネットコミュニケーションズ取締役等を歴任。

※本サイトは、法律・税務・会計またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情をもとに専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断にてご利用をお願いします。また、掲載している情報は記事更新時点のものです。

関連記事

マガジンTOP

マガジンTOP